YouTubeの再生回数を増やすには?カウント方法や伸ばし方を登録者50万人のYouTuberが解説

YouTubeの再生回数は、企業にとってはブランド認知やリード獲得の指標となり、個人クリエイターにとっては影響力と収益を左右する生命線です。しかし、やみくもに数字を追い掛けても持続的な成長は得られません。

本記事では、再生回数がカウントされる具体的な仕組みから、再生回数と同じぐらい重要になってくる各種指標を解説。また、再生回数を増やすための具体的な8つのコツを紹介しています。

チャンネル登録者50万人の現役YouTuberのテラがこれまでの知見をもとに解説していくので、ぜひ参考にしてください。

YouTube歴9年、登録者数50万人の現役YouTuber。これまでの対応ジャンルはゲーム実況、ゲーム攻略、エンタメ、スポーツ解説、海外向け、旅行、暮らし、ビジネスなど多岐に渡る。長年の経験からYouTubeのアルゴリズムを熟知し、ジャンルに応じた運用の最適化や、内製化のための組織構築が得意。

▶ YouTubeはこちら

Team HENSHINのYouTube運用コンサルサービスでは、歴9年、登録者50万人を超える現役YouTuberが直接対応いたします。

チャンネル運用の目的をヒアリングしたうえで、最適な戦略設計から動画編集や投稿、その後のレポーティングなどもサポートいたします。

詳細は下記のページをご覧ください。

YouTubeの再生回数カウントの仕組み

YouTubeでは、動画の再生回数(視聴回数)が「視聴者による正当な再生」であることを保証するために独自のカウント方法を採用しています。

具体的なアルゴリズムは非公開ですが、一般的には「システムではない生身の人間による再生」がカウントされます。ただ、視聴が一定時間続かないと再生回数として認められません。カウントされるタイミングが何秒経過なのかは明らかにされていません。

また、不正防止のために短時間で同一ユーザーが何度も再生しても1回しか増えない仕様です。例えば自分の動画を連続で再生・リロードしても、同一IPから一定時間内にカウントされる再生は1回だけに制限されます。

このようにYouTubeは、機械的な再生や意図的な水増しを除外し、実際に人が視聴した再生のみを正確に反映するよう設計されています。

YouTube ヘルプでも公式による説明があるので、こちらも参考にしてください。

▶ エンゲージメント指標のカウント方法 – YouTube ヘルプ

ショート動画のカウント方法は少し違う

長尺動画の再生回数のカウント方法は前述のとおりですが、短尺のYouTubeショート(Shorts)は少し異なります。

ショート動画では再生回数のカウント方法が近年変更され、2025年3月31日以降、Shorts動画は再生またはリプレイされた瞬間に即「視聴回数」にカウントされるようになっています。

参考:ショート動画の視聴回数のカウント方法を変更|YouTubeヘルプ

以前はショート動画でも一定秒数の視聴後にカウントされていましたが、その旧基準の視聴指標は現在「エンゲージメントビュー」と呼ばれる指標に名称変更されました。エンゲージメントビューとは、視聴者がショート動画をある程度長く視聴した場合にカウントされる指標で、視聴の質を測る重要な数値です。

つまりショート動画では、「視聴回数」=再生開始された回数、「エンゲージメントビュー」=一定時間視聴された回数と使い分けられます。

YouTubeアナリティクス上でも、新しい「視聴回数」はショート動画の概要タブに表示され、従来型の「エンゲージメントビュー」はエンゲージメントタブで確認できます。

なお、YouTubeパートナープログラム(YPP)の収益化条件などでは従来通りエンゲージメントビュー数が評価基準となっています。例えば、YPPでShorts動画から広告収益分配を得るには「直近90日間で1,000万回の有効なエンゲージメントビュー」が必要ですが、この要件に変更はありません。

Webサイトでの埋め込みは再生回数にカウントされる?

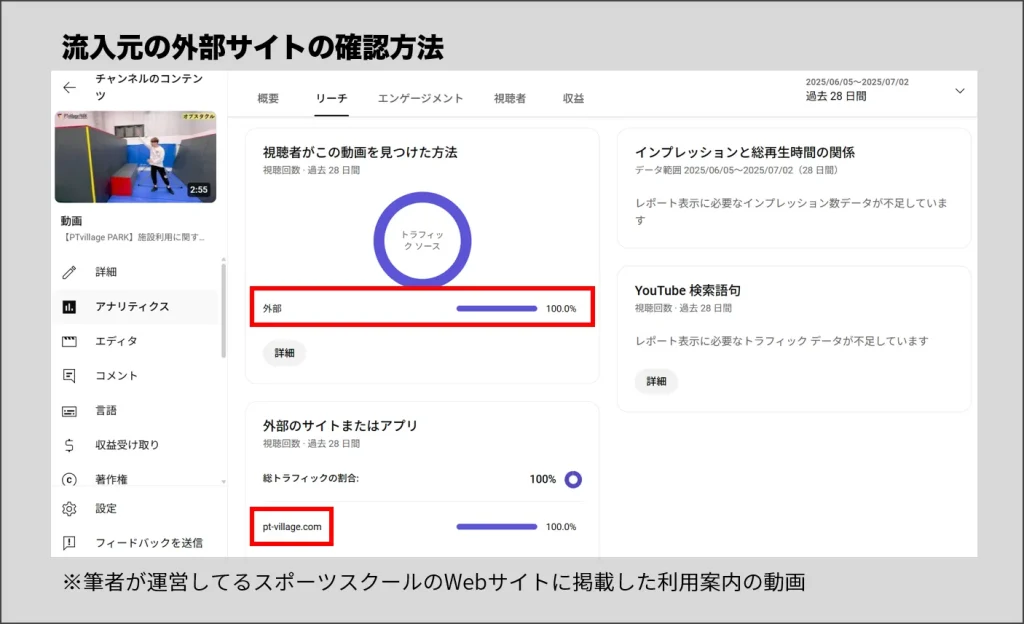

自分の動画をブログやWebサイトに埋め込んで再生された場合でも、その再生は基本的にYouTube上の再生回数にカウントされます。YouTubeアナリティクスでも「外部」として確認でき、埋め込み経由も含めた総再生回数に反映されます。

ただし注意点として、埋め込みプレーヤーで自動再生された動画は視聴回数にカウントされません。例えば、埋め込みコードに&autoplay=1を付与してページ読み込み時に動画が勝手に再生される設定にすると、その再生分は公式には視聴回数に含まれない仕様です。

これは視聴者が意図せず再生されるケースを排除するための措置です。

したがって、埋め込んだ動画でもユーザーが自ら再生ボタンを押した場合はカウントされる一方、ページ表示と同時に自動再生されるような場合はノーカウントになります。

再生数がただ増えればいい訳ではない

YouTubeでは再生回数が増えること自体は嬉しいことですが、視聴者の満足度が低ければチャンネルのファン獲得にはつながりません。一時的なバズで再生数だけ稼いでも、その視聴者が他の動画を見てくれなかったりチャンネル登録してくれなければ、長期的な成長には寄与しないでしょう。

言い換えれば、「質の高い視聴」が伴ってこそ再生回数の価値が生きるのです。再生数自体は少なくとも、視聴者の満足度が高くコメントや高評価が多い動画は「質が高い動画」と評価され、関連動画や検索で上位表示される可能性もあります。

YouTube運営では量と質のバランスが重要です。再生回数はあくまで結果であり、真の目標はその裏にある視聴者の満足度やエンゲージメントの向上だと心得ておく必要があります。

極端に言えば、単にクリックを稼いでもすぐ離脱されている動画は評価が低く、関連やおすすめにも載りにくくなります。

再生数が全てではないということです。

YouTubeの再生数の元となる流入経路

YouTubeの再生数がどこから生まれるのか、流入経路(トラフィックソース)を理解することは重要です。動画が再生されるまでには、「どの画面・経路で視聴者がその動画を見つけたか」という到達経路があります。

主なトラフィックソースには以下のような種類があります。

- ブラウジング機能:YouTubeトップページやアプリのホーム画面に表示されるおすすめからの流入

- 関連動画:動画を視聴中の「関連動画」や再生後に自動再生される次の動画からの流入

- YouTube検索:YouTube内で特定のキーワードで検索した際に表示された検索結果からの流入

- 外部:YouTubeプラットフォーム外のリンク経由で視聴される流入

- チャンネルページ:チャンネル一覧から動画を視聴した場合の流入

- ショートフィード:ショートフィードで流れてきて視聴された場合の流入

上記以外にも、アップロード時に登録者へ飛ぶプッシュ通知からの視聴や、作成した再生リスト経由の連続再生、YouTube広告からの流入などがあります。通知はコアなファンによる初動再生につながり、再生リストはユーザーをまとめて動画視聴に誘導できます。再生リストについては、構成次第で先頭の動画の再生数が伸びやすい傾向があり、複数動画をまとめて再生させることで視聴回数全体を底上げできます。

いずれにせよ、自分のチャンネルで主要なトラフィックソースは何かを把握し、それぞれに適した戦略を講じることが再生数アップの鍵になります。

自身のチャンネルにおけるメインの流入源は把握しておきましょう。

再生数に関連するYouTubeの項目

YouTubeでは再生回数そのもの以外にも、チャンネル運営上チェックすべき指標がいくつか存在します。これらの数値は再生数と密接に関係し、動画が発見され視聴されるプロセスや視聴者の満足度を測る指標です。

それぞれの項目を理解しておくことで、再生数を増やす戦略立案や課題分析に役立ちます。ここでは、具体的にどのような項目があるのかを見ていきましょう。

インプレッション数

インプレッション数とは、動画のサムネイルが視聴者の画面に表示された回数を指します。言い換えれば「動画が視聴者に発見される機会」の数値です。

ただし、単にページに表示された全てがインプレッションとして数えられるわけではありません。YouTubeではサムネイルの50%以上が1秒以上画面に表示された場合に1インプレッションとみなすという基準(※)があります。一瞬スクロールで通り過ぎただけではカウントされず、視聴者の目に留まる位置で少なくとも1秒表示されて初めてインプレッション数が増えるのです。

インプレッションが増えても、そこから実際にクリックされなければ再生には至りません。インプレッション数を増やすには、アルゴリズムに評価されてホームや関連に載ることが必要ですが、それには後述の総再生時間や視聴維持率などの高さが重要とされています。

※ 参考:YouTube のインプレッションと総再生時間を確認する – Android – YouTube ヘルプ

クリック率

クリック率(CTR: Click Through Rate)は、インプレッション数のうち実際にユーザーが動画をクリックして視聴に至った割合です。CTRはサムネイルとタイトルの魅力を端的に表す指標であり、再生回数に直結する重要な数字です。

一般的に、YouTube全体での平均CTRはおよそ2~10%程度(※)とされ、ジャンルや流入経路によって上下します(検索経由は高め、ホーム経由は低めになる傾向など)。そのため、8~10%をCTRの目標とされることが多いです。

CTRが高い動画は「ユーザーの興味を強く引きつけている動画」とみなされ、YouTubeからも評価されておすすめに載りやすくなるとされています。ただし、”釣りサムネ”のようにクリック率ばかり良くても中身が伴わず離脱率が高いと結局評価されません。高いCTRと高い視聴維持率が両立して初めて、総再生時間が伸びアルゴリズム評価が向上するわけです。

※ 参考:インプレッションとクリック率に関するよくある質問 – YouTube ヘルプ

視聴者維持率

視聴者維持率は、動画の長さに対して平均どれくらい視聴されたかを示す割合です。下記の計算式で求められます。

視聴者が実際に見た総時間 ÷ 動画の再生可能な総時間 × 100

この指標は視聴者が動画にどれだけ興味を持ち、最後まで見続けたかを測るものです。 視聴者維持率が高い動画は「内容に興味を持たれ、飽きられずに視聴された証拠」であり、YouTubeの評価も高くなります。

反対に維持率が低い動画は、冒頭や途中で多く離脱されている恐れがあり、アルゴリズムから「視聴価値が低い」と判断されて露出が減少するリスクがあります。

一般的な目安として、10分前後の通常動画なら視聴者維持率40~50%以上を目指すのがよいとされます。70%を超えれば非常に優秀です(縦型のShorts動画も目標は70%)。

YouTubeの公式見解では、冒頭30秒時点で50%だと優秀とされています(※)。過去の自身の動画と比較して、公開した動画の結果がどうだったのか確認することも大切です。

※ 参考:コンテンツタブのアナリティクスのヒント – 動画 – YouTube ヘルプ

総再生時間

総再生時間とは、ある動画またはチャンネル内の全視聴者の視聴時間を合計したものです。単位は時間で表示され、視聴維持率や動画の再生回数と動画長の組み合わせによって決まります。

総再生時間はYouTubeアルゴリズムが特に重視する指標の一つであり、動画がどれだけプラットフォームに視聴者を留めたかを示す重要な数字です。YouTubeはユーザーに長く視聴してもらうほど広告機会が増えるため、総再生時間が長い動画やチャンネルを高く評価する傾向があります。

具体的には、総再生時間が伸びると検索結果や関連動画で優遇されやすくなるとされています。逆に総再生時間が短い動画は、視聴者にすぐ飽きられた可能性があり、露出も伸び悩む傾向があります。

質を担保しつつ長めの動画を作ると総再生時間を伸ばすことにつながります。

高評価数・コメント数

動画に寄せられる高評価やコメントの数は視聴者からの直接的な反応(エンゲージメント)であり、数字が多いほど「動画が視聴者を満足させたり心を動かした」ことを示します。

高評価の数やコメントの内容を見ることで、公開した動画が視聴者にどのように受け取られているかを可視化できます。

アルゴリズム上も、いいねやコメントなどのエンゲージメントが多い動画は「質が高い動画」と見なされ評価が上がるとされています。

低評価やネガティブなコメントだったとしても、「ユーザーに行動を喚起した」と評価され、エンゲージが何もないよりかは良いといえます。

YouTube側もユーザーの積極的関与が高いコンテンツを重視するため、評価・コメント数の多さは動画がおすすめに載る一因になりえます。

なお、低評価数も参考情報として見られますが、現在は視聴者からは数値が非表示になっています。

登録者数

登録者数そのものは動画の再生回数を直接増やすわけではありませんが、登録者が多いチャンネルは基本的に初動の再生数が高く安定しやすいです。またYouTubeのアルゴリズムも、チャンネル登録者数やその増加率、投稿後の登録者による視聴状況などを評価の材料にしています。

つまり、登録者数の多いチャンネルは「人気がある」と見なされて有利に働く場合があるのです。 例えば、登録者に対する通知機能や登録フィードからの視聴は、動画公開直後の再生回数を底上げしてくれます。公開後数時間の再生数やエンゲージメントはアルゴリズムに影響を与えるため、登録者が多いほど初動で勢いを付けやすく、その動画がさらに広くおすすめされる好循環が期待できます。

もっとも、登録者が多くてもアクティブ視聴者が少なければ効果は限定的です。重要なのは「登録者数=チャンネルのファン層の厚み」であり、数だけでなく質(登録者がしっかり視聴してくれるか)も大事です。

YouTubeで取れる再生数には上限があるからこそ…

YouTubeを継続していく上で、最も大切なことは目的です。目的達成のために、計画的にチャンネル運用を行っていく必要があります。

決して再生数を取るために、チャンネルに沿わない動画を出すなど、良くない選択肢を取ることは本末転倒なのです。

YouTubeで再生数を取ることが一番大事ですか?

それは広告収入のため?顧客リストを取りたい?人気者になりたいから?

あなたは何のためにYouTubeをやっていますか?

ジャンルによる再生数の限界

YouTubeでは誰もがバズれば何百万再生も夢ではありません。しかし、現実にはそれぞれのジャンルや動画のテーマごとに大まかな「再生数の上限」とも言えるものが存在します。

視聴者の母数が限られるニッチな分野では、どんなに優れた動画でも再生回数はある程度の規模で頭打ちになるでしょう。例えばマニアックな専門領域の動画は、その興味を持つ人口自体が少ないため100万再生に届くことは稀です。

一方、エンタメ性が高く幅広い層にウケるジャンルなら数百万再生を狙える可能性があります。

つまり、ジャンルによって再生数の天井は異なり、自分の扱うテーマではどの程度が最大値かを把握しておくことが大切です。

登録者50万のYouTuberが直面した壁

私がYouTubeをやっている目的は「100万人の心を動かしてチャンネル登録してもらうことで、自分自身に胸を張れるようになる」です。

私は元々スポーツ解説&スポーツエンタメをメインでやっており、伸び悩みました。

今のコンテンツのままでは、100万人には届かない…。

そう思って、自身にできることやどうやったら人気の出るコンテンツ発信を生み出せるかを悩みに悩み抜きました。その結果たどり着いたのが今のコンテンツです。

もちろん、元々発信していたコンテンツでも伸ばすことはできたでしょう。

チャンネルの伸ばし方については、Googleが提唱する3H戦略が参考になると思います。

- HERO:共感や面白さ、感動を与え、多くの認知を取る動画

- HUB:興味を持つ人により好きになってもらう動画

- HELP:特定のユーザーの悩みや問題を解決する動画

私の場合、そもそも訴求先が日本国内よりも海外に向けてアプローチした方が良いという結論に至り、チャンネルの方向性を大きく転換しました。

それが功を奏し、目的達成に向けて拍車をかけています。

当然、ビジネス目的だからターゲットは国内だけで良いという方もいるでしょう。町中で声をかけられるぐらい有名になりたいから海外は考えていないという方もいるでしょう。

私が声を大にして言いたいのは、「何を目的にYouTubeをやっているの?その目的から逆算して、あなたはどうチャンネル運営をしていくの?」ということです。

今一度、YouTubeを行う目的に立ち返り、戦略を考えてみてください。

チャンネル設計と運用が肝

前述のとおり、再生数を最大化するには、チャンネルの設計と運用方法が極めて重要です。

チャンネル設計としては、扱うジャンルやテーマをある程度絞り込み、明確なコンセプトを打ち出すことが基本になります。ジャンルがバラバラだと、何のチャンネルか分からず視聴者が定着しにくく、結果的に再生数・登録者数とも伸びにくいとされています。

逆に、発信内容の軸がはっきりしているチャンネルほど視聴者のターゲットが明確になり、コアなファンを獲得しやすいのです。

運用に関しても、チャンネルに合う視聴者にインプレッションが飛ぶように意識して運用し、先ほど紹介した項目で良い数値を出して、データが溜まるとアルゴリズムによってチャンネルが伸びていきます。

それぞれに細かなテクニックや意識すべきことがありますが、この辺については記事の本筋と外れてしまうので、また別の記事で詳しく解説できればと思います。

YouTubeの再生数を伸ばすのコツ8選

ここからは具体的にYouTubeの再生回数を伸ばすための実践的なコツを8つ紹介します。

企画段階から動画公開後のポイントまで、再生数を最大化するためのヒントになるでしょう。自分のチャンネル状況と照らし合わせて、取り入れられるものから実践してみてください。

全てのコツを取り入れられることは非常に難しいです。

まずは小手先でも良いので、取り組めることから始めましょう。

試行錯誤していく中で、抜本的な改革も視野に入れていくと良いですね。

なお、ここで解説しているのは”再生数を伸ばすこと”にフォーカスしています。

これがYouTube運用の全てというわけではないので、それを前提に呼んでみてくださいね。

再生数を意識した企画づくり

動画としてまず意識したいことは、視聴者のニーズを満たす企画づくりです。

企画づくりは検索対策と競合分析の2軸で行うと良いでしょう。

検索キーワードから企画を考える

需要の調査にはキーワードツールを利用することをおすすめします。おすすめのツールとしては、無料でも使えるラッコキーワードが挙げられます。

▶ ラッコキーワード|無料のキーワード分析ツール(サジェスト・共起語・月間検索数など)

キーワードを決めたら検索ボリュームを調査します。検索ボリュームはキーワードプランナー、Ahrefs、Keyword Toolなどのツールで調べられます。多くは有料ツールなので、Googleトレンドなど無料ツールでなんとなくのボリューム感を掴む形でも大丈夫です。

実際にキーワードを検索して、再生数が多い動画を参考にしても良いでしょう。その際は、登録者よりも再生されている動画を参考します。

また、有名人がゲストに出ているから伸びているパターンやトレンドが関係している場合などは除くようにしましょう。なるべく、直近1年以内で伸びている動画を参考にすると良いです。

競合分析から企画を考える

もう1つの方法は、競合のチャンネルから伸びている動画の企画を参考にする方法です。自身のチャンネルと全く同じ方向性のド競合と、部分的に一致している間接的競合を見つけ出し、参考にすると良いでしょう。

あくまで、動画でどのような内容を取り扱っているかなどを確認するのみで、内容までコピーしては動画としての価値がなくなります。既によくある企画であれば切り口を変える、独自の付加価値(専門家の視点やユーモアなど)を加えましょう。

サムネでCTRを高める

サムネイルは視聴回数に直結する動画の入口です。魅力的なサムネイルが作れなければ、内容がどれほど良くても再生されることはありません。サムネイルを作成してから動画を作成する人もいるほど、重要なものです。

意識すべきポイントは数え切れないほどありますが、どんなサムネイルにも共通するポイントは次のとおりです。

- サムネイルが小さく表示されても内容が入ってくるか

- 文字数や大きさが十分か(詰め込みすぎやスカスカでないか)

- 動画内容が気になるようなフックを作れているか

- 動画の内容から乖離があるような”釣りサムネ”になっていないか

- チャンネルカラーや既存の動画とトンマナが整っているか

あとは企画によって使えるサムネイルのテクニックが異なります。

例えば「Before→After」を対比させる構図をつくる、「コツは●●」のようにあえて伏せ字を用いる、動画を見ないと損をしてしまうという損失回避の法則を用いる、「99%の人が知らない」のような数字を用いるなど…。その手法はさまざまです。

サムネイルに仕掛けをもたせることが大切です。参考になる書籍を紹介するので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

「YouTubeでバズる企画100選」のポイントを1冊にまとめてみた ミリオン連発のサムネイル&タイトルの悪魔的テクニック

Xで人気のYouTubeの探求者であるヤコ氏による書籍。サムネイルの実例をもとに、伸びるポイントを具体的に解説されています。困ったときに開いて確認したい書籍の1つです。

サムネイル次第でCTRが数倍変わることも珍しくないため、サムネイル作成にも時間と工夫を惜しまないことが、結果的に再生数アップの近道となります。

タイトルでSEOを意識しつつ、引きを作る

動画のタイトルはサムネイルと同じぐらい重要です。特にYouTubeのアルゴリズムが動画内容を理解して、検索結果に掲載する/しないに直結する要素です。

どのキーワードで検索した際に表示させたいかを考えて、タイトルにキーワードを追加してSEO対策(検索エンジン最適化)を意識しましょう。

なお、タイトルが表示できる文字数は、PCは28字程度、スマホは機種によりますが32字程度です。見きれないように文字数を調整した上で、タイトルのはじめの方にキーワードを持ってくるようにしましょう。

また、サムネイルと同様にタイトルにも仕掛けを作ることも必要です。

サムネイルでは伝えきれなかった部分を補完する形でタイトルをつけることもテクニックの1つです。

たとえば、サムネイルで「登録者10万人、簡単です」という引きの強いキャッチコピーをつけたとして、タイトルには「YouTubeを伸ばすために絶対に抑えるべきポイント5選!登録者10万人YouTuberがガチ解説」のような形にします。「なぜ10万人が簡単なのか?」という疑問をサムネイルで抱かせて、タイトルで動画の中身を示唆する内容やサムネイルの説得力を増す内容を記載することで、サムネイルをタイトルで補完することができます。

サムネとタイトルを見たうえで「見たい!」と思わせられるようなものになると良いでしょう。

他にも、下記のワードは強力なフックになりうるワードですので、活用してみてください。ただし、これらは広く知られている手法なので、連発しすぎると効果は薄まります。使い所を考えてタイトルにいれると良いでしょう。なお、【】で囲って使用されることが多いです。

- 2025年最新

- 完全攻略

- 完全版

- 初心者必見

- 有料級

- 神回

- 徹底解説

- あるある

- 暴露

- 衝撃

- 閲覧注意

- やばい

- 事故

- 悲報

- 神回

上記は一例です。他にもさまざま表現があるので、普段から意識してYouTubeを見てみると良いでしょう。

また、タイトルでよくあるパターンは下記が挙げられます。下記の内容もぜひ組み合わせて使用してみてください。

- 数字訴求:「〇〇 3選」「たった5分で分かる△△」

- ターゲット訴求:「初心者向け」「30代サラリーマン必見」

- 疑問形・煽り:「なぜ〇〇なのか?」「知らないと損する△△」

- 最新・限定感:「【2025年最新版】」「誰も教えてくれない〇〇」

概要欄でSEOを意識

動画の概要欄はYouTubeに動画の情報を伝えるために重要な役割を果たしています。検索結果で表示されるように、キーワードを自然な形で入れることが望ましいです。

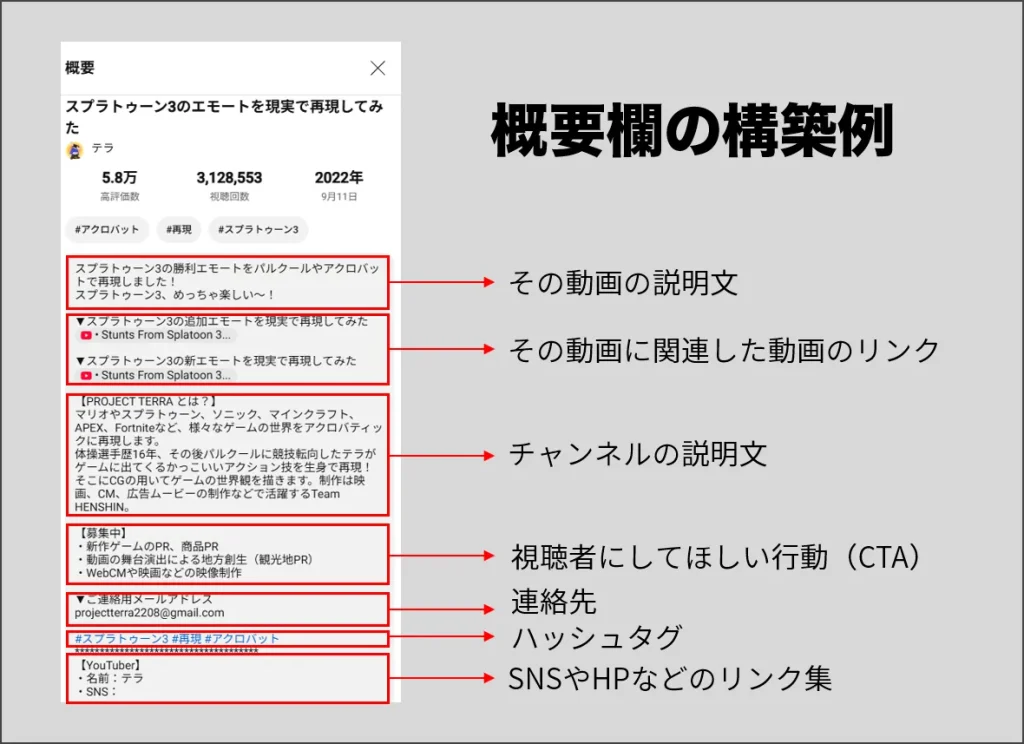

概要欄の一般的な記述方法は次のとおりです。

動画の説明文は、PC表示の場合は数行が検索結果にも表示されるため、冒頭に記載するようにしましょう。上記の例はエンタメ系動画なのでガチガチに対策しているものではありませんが、どのような動画で、視聴したら何を得られるのか、視聴者のどのような悩みを解決できるのかなどを記載します。自然な形でキーワードを詰め込むことも大切です。

その後に動画に関連する自身の他の動画のリンクを記載します。参考にした動画などがあれば、それもこちらで記載しましょう。動画でなくても、HPのリンクなどでも問題ありません。

ここから後は基本的に全ての動画に共通のテンプレートを埋め込む形で問題ありません。

チャンネルの説明文では、チャンネルのコンセプトやどのような発信をしているか、チャンネルに訪れることで何が得られるかを記載しましょう。

忘れがちですが、動画を見た視聴者にどう行動してほしいのかというCTA(Call to Action)。

そして連絡先やハッシュタグ、リンク集になります。

特に解説系の動画であれば、タイムスタンプを必ず活用しましょう。動画の公開設定でYouTube側が自動で設定してくれる機能もありますが、自身で設定することをおすすめします。

タイムスタンプは目次の役割を果たしており、動画の再生画面で秒数表示の近くに設定した目次が表示されます。ここをクリックすると他の目次が表示され、指定した秒数へ飛んでくれる機能です。

タイムスタンプを設定することで、YouTubeの検索アルゴリズムが動画内容を理解する手がかりとなり、検索結果に表示される可能性も高まります。

また、Google検索でも検索結果に動画が表示されることがあり、ここでもタイムスタンプが表示されます(PCに限る。スマホでは動画をタップしたら再生開始とともにタイムスタンプが表示される)。

設定方法は「0:00 導入」「1:30 ○○の方法」「3:45 まとめ」のように概要欄に記述するのみです。秒数指定のあとの空白の半角/全角や、(目次)という文言の有無は関係ありません。

ただし、「0:00」から始まっていないと表示されないので注意が必要です。

概要欄はYouTubeのSEO対策でタイトルの次に重要なポイントです。しっかりと対策していきましょう。

終了画面機能・関連動画機能の活用

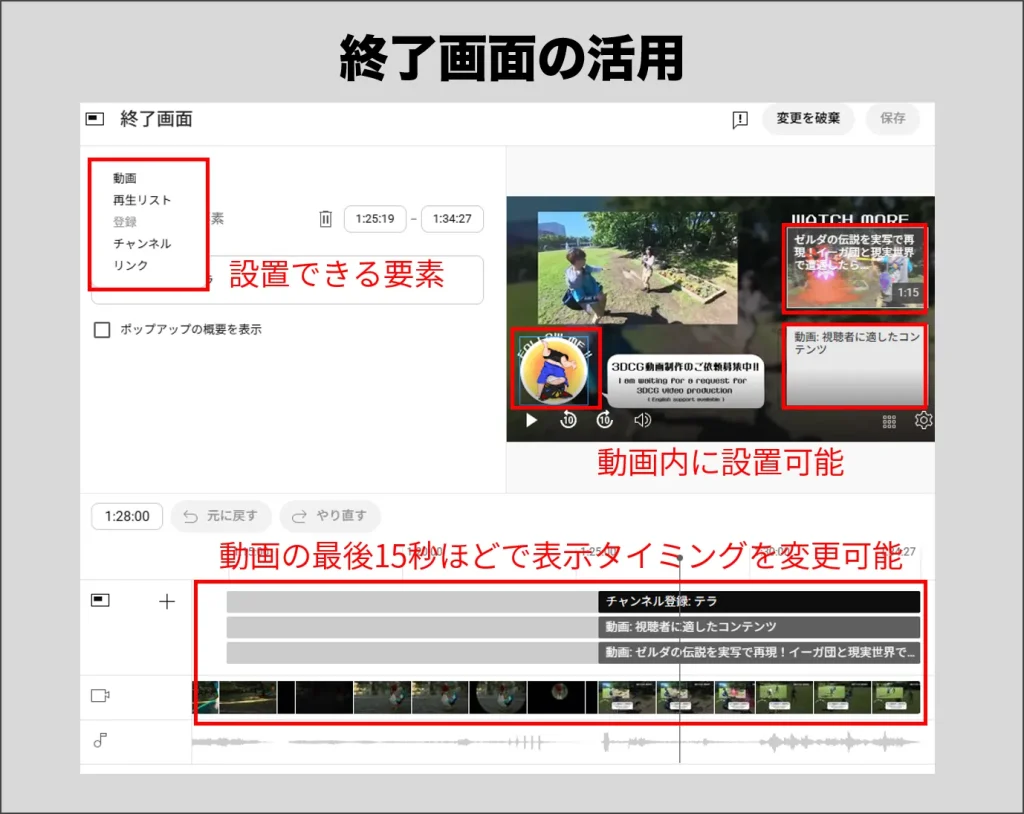

YouTubeでは動画のラスト5~20秒に終了画面として、他の動画や再生リスト、チャンネル登録ボタンなどを表示できます。一本の動画を最後まで見てくれた視聴者は熱量が高いです。そこで関連する別動画へのリンクを提示すれば、次の再生につながりやすくなります。

終了画面では以下の活用法が効果的です。

- 動画:最新のアップロード、視聴者に適したコンテンツ、特定の動画の3つから選択して動画を設置

- 再生リスト:特定の再生リストを設置

- 登録:チャンネル登録を促すチャンネルアイコンを表示

- チャンネル:特定のYouTubeチャンネルを表示

- リンク:特定のWebページを表示

基本的には上記の中から「登録」と「動画」を設置しておけば問題ありません。「動画」では、人気の動画を設置したり、チャンネル登録してくれる確率の高い動画を設置しておくと良いでしょう。

ビジネス目的であれば、自社HPのリンクを貼っておくと良いでしょう。

注意点としては、エンディングを用意して終了画面を設定すると、視聴者に「この動画はここで終わり、この先に重要なことはない」と受け取られてしまうことがあります。そうなると、最後まで完了せずに視聴維持率が下がることになることは覚えておきましょう。

なお、横長の長尺動画では終了画面機能がありますが、ショート動画にはありません。その代わりに関連動画機能が存在します。

関連動画機能では、投稿者が設定したYouTube動画へリンクさせることができます。おすすめの使い方としては、何パターンかあります。

上記の画像だとCG作品を投稿して、そのメイキング動画とリンクさせています。

切り抜きショート動画の場合、元の長尺動画へのリンクを貼る場合が多いです。

ビジネス目的のチャンネルなら、視聴者にどうしても見せたいCTAとなるような動画に設定します。筆者のスポーツスクールではそのように設定しているので、見てみてください。

参考:小学生とパルクールの壁キックジャンプ対決やってみた!

ただし、上手く活用できないと、設定した先の動画ですぐに離脱してしまいます。そうなると、アルゴリズム的に「すぐに離脱される評価の低い動画」と認識されてしまうので、よく考えて設定しましょう。

このように、YouTubeの機能を活用して再生数の底上げを図っていきましょう。

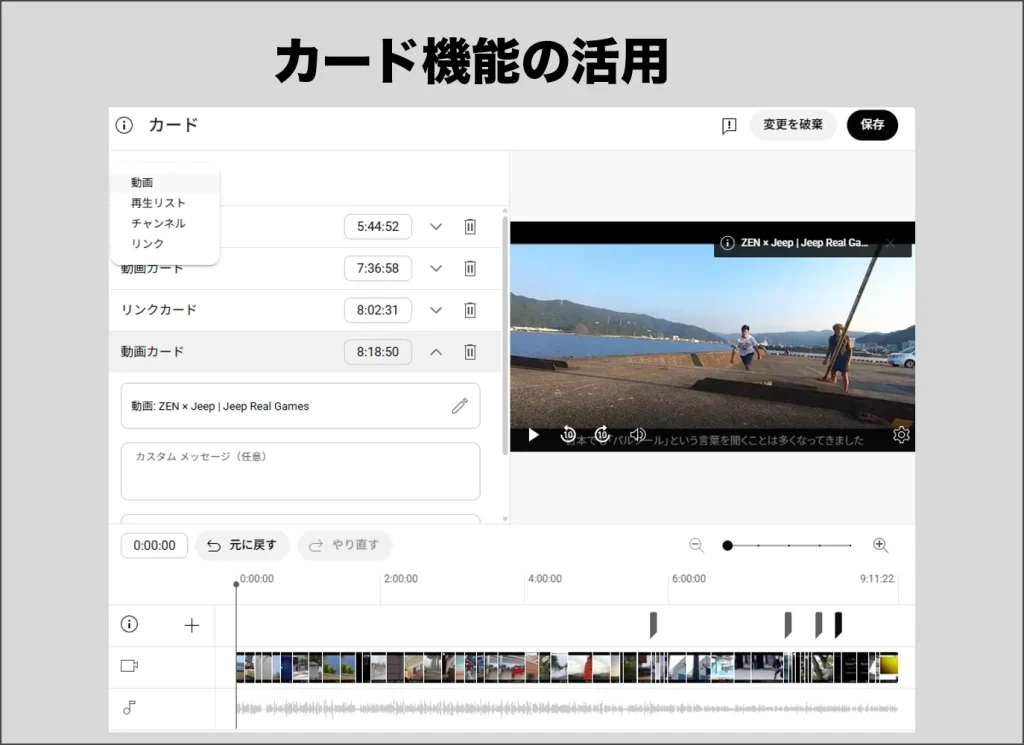

カード機能の活用

カード機能(YouTubeカード)とは、動画再生中に表示できるクリック可能な情報カードです。カードで設定できる情報は次のとおりです。

- 動画:特定の動画を選択して表示。カスタムメッセージとティザーテキストを任意で設定可能

- 再生リスト:特定の再生リストを選択して表示。カスタムメッセージとティザーテキストを任意で設定可能

- チャンネル:特定のチャンネルを選択して表示。カスタムメッセージとティザーテキストを任意で設定可能

- リンク:特定のリンクを選択して表示可能。行動を促すフレーズは必須の設定項目で、アイコン、カードのタイトル、ティーザーテキストは任意で設定可能

カード機能の強みは動画の視聴中に表示できうえに、リンクを貼ることもできる点です。

別の動画へ回遊を促すことはもちろん、商品購入や問い合わせへの導線になります。

PC・スマホ問わず表示され、設定も容易なのでぜひ活用してみましょう。

ハッシュタグ・タグでおまじない

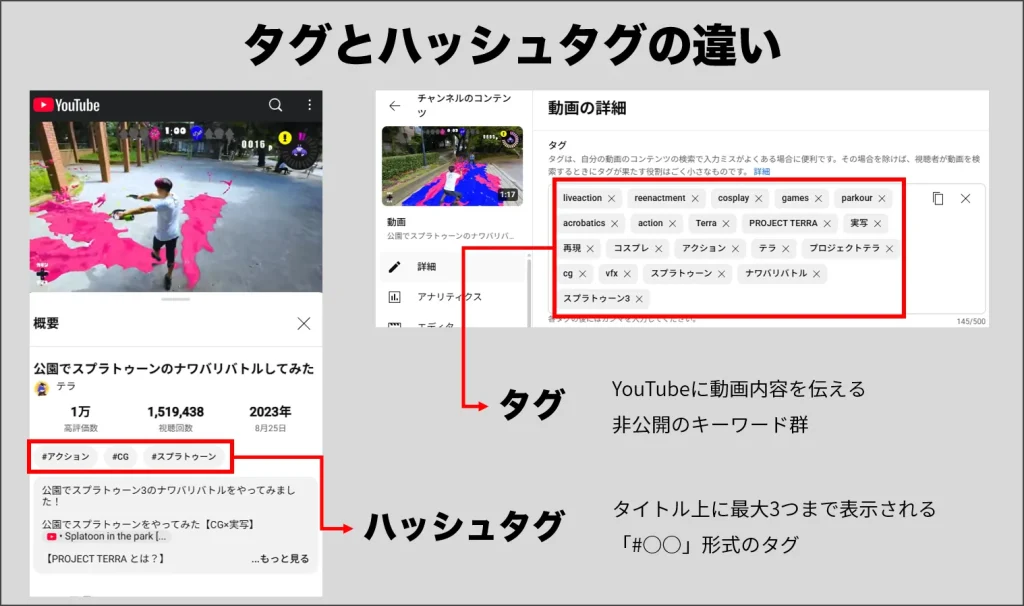

YouTubeではハッシュタグとタグが分かれています。

タグはYouTubeの動画設定で入力できる非公開のキーワード群です。視聴者には見えませんが、YouTube側に動画内容を追加で伝える役割があります。例えば「料理, レシピ, 和食, 簡単」といったタグを入れておけば、動画内容をアルゴリズムが把握しやすくなり、関連動画に表示される精度が上がったり、ターゲット視聴者に届きやすくなる効果が期待できます。

設定する際は動画内容を正確に表すキーワードを数個~十数個程度入れれば十分です。タグを付けすぎるとスパムと見なされる恐れがあるので注意しましょう。

ハッシュタグは概要欄やタイトルに記載する「#○○」形式のタグです。概要欄にハッシュタグを書くとタイトル上に最大3つまで表示され、クリックすると同じハッシュタグの付いた動画一覧ページに飛びます。

特定イベントや企画で盛り上がっているタグを付けるような役割で使う場合もあります。

ただし、このハッシュタグやタグで再生回数が直接的に上がることはありません。動画の評価が上がったり、検索一覧に掲載されやすいというのもほぼありません(筆者の推測含む)。

なぜなら、もともとタグにそのような効果があったのはかなり前で、乱用されたためにYouTubeが手を加えてタグによる影響を減らした過去があります。

またハッシュタグも、検索でハッシュタグをもとに検索すること自体そこまで多くないため、大きな効果は見込めません。

見出しでも記載したとおり、あくまで”おまじない”程度に捉えて、設定するに越したことはないものと考えましょう。

他者とのコラボ

他のクリエイターとコラボすることも再生回数を伸ばす施策です。自分だけではリーチできなかった新規視聴者層にアプローチでき、互いのチャンネルの相乗効果で注目度が高まります。特に知名度がゼロに近い初心者でも、コラボを上手く活用すれば一気に跳ねる可能性があります。

コラボする際は、視聴者層が似ている者同士でコラボすると、新規ファンになりやすいです。ここがズレていると、突発的には再生数が伸びるだけになってしまいます。

注意点としては、コラボは飛び道具的な施策になるため、やり過ぎるとチャンネル運営に支障をきたす場合があることです。加えて、コラボして新規視聴者が流入しても、すぐに離脱される場合は動画の評価が下がり、チャンネル全体でマイナスの影響を受けることもあるので注意しましょう。

再生数を増やすために絶対にやってはいけないこと

再生回数を増やしたいあまり、間違った手段に手を出すのは禁物です。最悪の場合チャンネル存続に関わるリスクもあります。

ここでは「再生数を増やすために絶対に避けるべき行為」を4つ取り上げます。

YouTube運営の初心者は悩んだ末にやってしまいがちなので注意しましょう。

結局、正攻法が一番です。

自分で何度も再生する

まず、自分の動画を自分で繰り返し再生して水増しを図る行為です。結論から言えば、これは意味がありません。

YouTubeでは一つのIPアドレス(視聴環境)から短期間に再生された場合、一定時間内は何度再生してもカウントは1回に留まる仕様になっています。実際にかつて世界的ヒット曲「江南スタイル」で大量リロードによる不正が発覚し、それ以降システムが強化されました。

現在では同一IPからの連続再生はすぐ無効と判断されるため、自作自演で再生数を稼ぐことはできません。 それどころか、不自然な再生パターンはアルゴリズムに検知される可能性があるので絶対に行わないようにしましょう。

再生数を買う

ネット上にはYouTubeの再生数を上げるために購入できるサービスもあります。しかし、お金で再生数を買う行為はYouTubeの利用規約違反であり、絶対に手を出してはいけません。

再生回数を販売している業者の多くは、実際にはボットなど不正な手段で視聴回数を水増ししているケースが大半です。YouTubeはそうした不自然な再生を常に監視しており、発覚した場合はペナルティとして動画の再生数がリセットされたり、ランキングからの除外、最悪の場合はチャンネルの一時停止・永久BAN(削除)といった厳しい措置もあり得ます。

どんなにコツコツ積み上げてきたチャンネルでも、規約違反がバレれば一瞬で失うリスクがあるので再生数を買う行為はやめましょう。

友達や知り合いに勧める

意外かもしれませんが、知人友人に自分の動画視聴を頼むことも避けるべきです。

チャンネルには興味のあるユーザーだけが流入するようにする必要があり、友達や知り合いが興味があるとは限りません。特にチャンネル立ち上げ段階で視聴者の母数が少ない状態で、興味のない知人友人が一瞬再生して離脱するということは動画やチャンネルの評価を下げる原因になります。

チャンネルが大きくなった段階では大きな影響はありませんが、登録者が1000人に満たない状況では避けた方が良いでしょう。

コメント欄で売名行為をする

他のYouTubeチャンネルの動画のコメント欄に自分を宣伝することは避けましょう。

たとえ「とても面白かったです!私もこのゲームの実況をしているので…」など、ポジティブなコメントをしたとしても、唐突な自分語りでコメントを見ているユーザーは引いてしまいます。

そのコメント欄を見に来ているユーザーがあなたのチャンネルの属性と合うとは限りません。

そもそもマナー違反なのでやめましょう。

YouTubeの再生数に伸び悩んだら…

頑張って動画を投稿し続けても再生数がなかなか伸びない…そんな壁にぶつかったとき、どう対処すればよいでしょうか。

基本的に公開した動画を後から修正することはできません。結果がよくなければこれからの動画に改善策を活かすことが大切です。

公開後にサムネやタイトル、概要欄は見直せるので、CTRが低い動画は見直して見すとよいでしょう。動画の本数が多く、莫大な労力がかかる場合は割り切って今後の改善に務めることも大切です。

CTRや視聴者維持率に大きな問題がなければ、インプレッションを増やしましょう。インプレッションは企画の方向性を見直して、より多くのユーザーに届くような企画を練ることがポイントです。

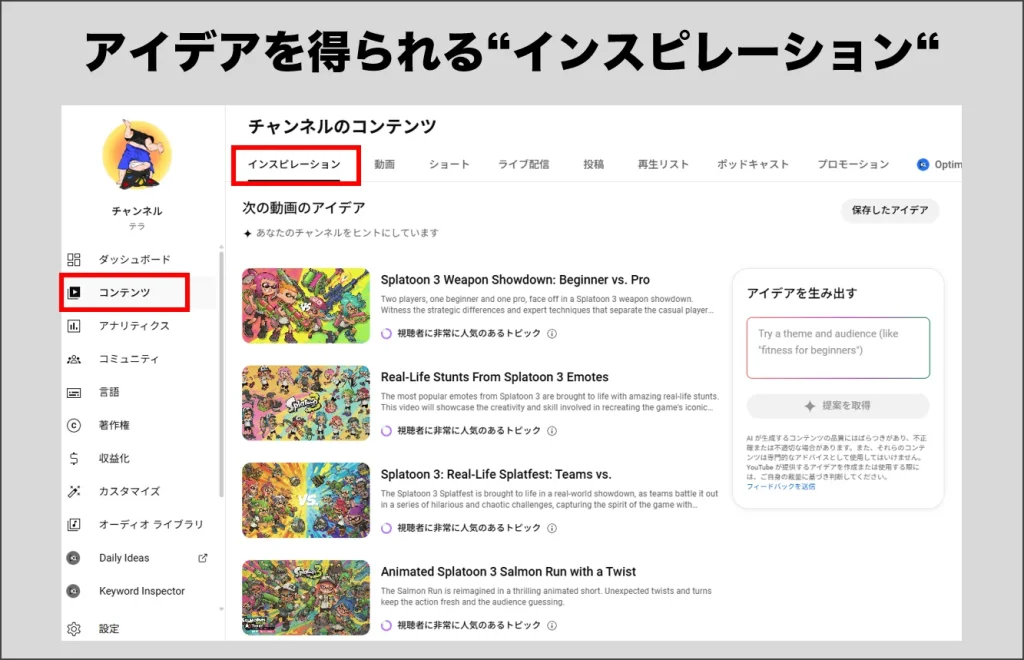

最近では、コンテンツ>インスピレーション よりチャンネルに沿っておすすめのコンテンツ案が表示されます。この機能を活用してコンテンツを考えてみるのもよいでしょう。

Team HENSHINのYouTube運用コンサルサービスでは、歴9年、登録者50万人を超える現役YouTuberが直接対応いたします。

チャンネル運用の目的をヒアリングしたうえで、最適な戦略設計から動画編集や投稿、その後のレポーティングなどもサポートいたします。

詳細は下記のページをご覧ください。

目的達成のためにYouTubeの再生数を伸ばそう!

YouTubeで再生回数を伸ばすことは、単に数字を大きくする以上の意味があります。企業であれば自社の商品やサービスを広める機会が増え、個人クリエイターであれば自分のメッセージやコンテンツをより多くの人に届けられるということです。

再生回数が増えれば、収益化やスポンサー獲得、コミュニティ形成など様々な面でプラスに働き、あなたの目的達成に近づきます。再生数は目的ではなく結果ですが、その結果を最大化することであなたの発信力・影響力が最大化されます。

YouTubeは焦らず腰を据えて取り組むことが大切です。継続なくして大きな再生数は得られません。ぜひ本記事のポイントを参考に、自分のチャンネル運営に活かしてみてください。

YouTubeの運用にお困りであれば、筆者のテラが直接ご相談をお聞きいたしますので、お気軽にお問い合わせください。