【決定版】一眼レフカメラの動画撮影のテクニックを解説!カメラの選び方もご紹介

観光地のみならず、街中でも一眼レフカメラを持っている人を見かけることがあると思います。写真を撮ることはもちろんですが、一眼レフカメラは動画の撮影も得意としています。

プロフェッショナルの現場から趣味で撮影する人まで、幅広く一眼レフカメラのユーザーは増加しています。その背景にはYoutubeやInstagramなどSNSが浸透し、誰でも自分の動画を投稿できるようになったことが大きいでしょう。

動画撮影に一眼レフカメラを使用する利点やカメラの選び方など、こちらの記事で詳しく解説していきます。

動画撮影に一眼レフカメラは良いの?

近年ではスマホカメラの品質も良くなり、以前よりも気軽に綺麗な動画を撮影ができるようになりました。

しかし、被写体に応じて最適なレンズに交換したり、シネマティックな動画に仕上げるためには一眼レフカメラの方が優れている点が多いです。

一眼レフカメラで撮影した動画は、プロが撮影した動画と同レベルのクオリティまで表現の幅を広げることができます。

こんな人におすすめ!

動画撮影で一眼レフカメラをおすすめしたいのはこんな方です。

- 本格的な映像制作に挑戦したい人

- 細かい設定を自分で行い、表現の幅を広げたい人

- 映像制作を仕事にしたい人

一眼レフカメラはプロが使うもの、という印象をお持ちの人もいるかもしれません。

プロ・アマ問わず、高品質な動画を撮影したい全ての人におすすめできます。

一眼レフカメラで動画撮影をするメリット

動画の撮影は様々なカメラで可能ですが、一眼レフカメラで撮影する利点は何でしょうか。ここでは、そのメリットについて詳しく解説していきます。

大型イメージセンサーによる高画質

動画撮影をする際、一眼レフカメラが決定的な理由の一つがこちらのイメージセンサーです。

イメージセンサーは、レンズで捉えた光をカメラ本体で受け止める、レンズとカメラ本体の窓口のような部分です。イメージセンサーで受け止めた光は、デジタル信号に変換されます。

このイメージセンサーの面積が大きいと、僅かな光も捉えることができるので、暗所でも画質を劣化させずに撮影できます。

また、被写界深度にも大きな影響があり、イメージセンサーが大きくなると「ぼけ感」を強めることができます。「ぼけ感」を強めることで被写体を強調させ、よりドラマティックな表現が可能となります。

低ノイズ性能と優れた色再現性

撮影時の明るさは、ISO感度の数値を変更することで調節できます。例えば夜景など、暗い所で明るく撮影したい場合は、このISO感度の数値を上げることで明るく撮影できます。

ただし、ISO感度の調整には注意も必要です。ISO感度を高くしすぎると、画質が粗くなりノイズが出やすくなるのです。

一眼レフカメラは、大型イメージセンサーで受光するため低ノイズで抑える事に特化しています。

また一眼レフカメラは、色の再現性に優れています。

動画撮影の際、色彩を大きく担う点としてホワイトバランスがあります。最近ではスマホにも標準搭載されている機能なので、聞き馴染みのある人も多いでしょう。ホワイトバランスは色温度を暖色系や寒色系に調整でき、自分好みに色調整が可能です。一眼レフカメラだとその調整がより繊細にできます。

加えて、一眼レフカメラの機種によっては色情報の記録方式を調整することもできます。log方式という撮影方式で、撮影後の編集で色の再現性を高めることができるのも一眼レフカメラの特徴の一つです。

レンズ交換で多様な画角と表現が可能

一眼レフカメラは、レンズ交換できることも大きな魅力の一つ。

一部、本体とレンズが一体型の機種もありますが、多くの機種はレンズの交換が可能です。広角レンズや望遠レンズなど、撮影する被写体やシーンに合わせ、最適なレンズに交換することで動画撮影の表現の幅を広げることが可能です。

例えば、望遠レンズを使用すると遠くの景色を捉えるだけでなく、被写体の背景をぼかしてシネマティックな演出もできます。

理想の映像表現に近づけるため、撮影シーンに合わせてレンズを交換できることも、一眼レフカメラの大きな魅力の一つです。

一眼レフカメラで動画を撮影するデメリット

ここまでは一眼レフカメラで動画撮影したメリットをご紹介しました。

高品質な映像制作には一眼レフカメラが最適だと言えます。

ただ、そんな一眼レフカメラの動画撮影はメリットだけではありません。使用方法によってはデメリットと考えられる点と、その対策についてご紹介します。

高価で初心者には手が出しづらい

一眼レフカメラは高額です。これから動画撮影を始める人には、少し敷居が高いかもしれません。本体だけでなくレンズやアクセサリーも必要になるので、更に費用がかさみます。

購入を検討している際は、販売店にてデモ機を手にとってみたり、あるいはレンタルサービスなどを活用して実際に扱ってみましょう。その上で、購入を検討することをお勧めします。

重量があり手持ち撮影が大変

高品質な映像撮影を実現するため、一眼レフカメラはレンズやボディに相応の重量があります。長時間の手持ち撮影は疲労に繋がり、手ブレに繋がってしまいます。

三脚に乗せて安定させたり、ストラップを装着し肩がけするなどアクセサリーを活用することで対策できます。

電池持続時間が短い

写真撮影では比較的長く持ちますが、動画撮影は常にカメラが稼働しているので電池の消耗が激しいデメリットがあります。大事な撮影を電池切れにより中断してしまうのは避けたいところです。

機種にもよりますが、バッテリー一本あたりの平均稼働時間は1〜2時間前後。計画している撮影時間に合わせ、予備のバッテリーを持参するなどの準備が必要です。

最近ではUSB給電しながら撮影できる機種も増えてきました。モバイルバッテリーを持参することも対策の一つです。

動画撮影に適した一眼レフの選び方

一眼レフカメラは多くのメーカーから発売され、多種多様の機種があるため選択の幅が広いです。そのため、何を基準に購入を決定するか迷うこともあるでしょう。

動画撮影に適した一眼レフカメラを選ぶ際のポイントを紹介します。

メーカーで選ぶ

一眼レフカメラを選ぶ際、メーカーを決めると自分に最適な機種が絞りやすくなります。

カメラメーカーの多くは日本のメーカーで、世界シェア70%を誇っています。メーカーにより大きく性能や特徴が異なるので、撮影スタイルに応じて好みの機種を見つけましょう。

こちらで代表機種を例にメーカーとしての特徴をご紹介します。

キャノン

世界シェアNo.1のキャノン。動画撮影に適しているミドルクラスの代表機種がEOS R6 markⅡです。

オートフォーカスに定評があり、0.03秒でピントを合わせるので、動いているものを撮影する時に抜群の力を発揮します。人物だけでなく、動物や乗り物にオートトラッキング(自動追従)できるため動画撮影に最適です。

4K 60FPSに対応し、ホワイトバランスのコントロールが繊細にできるので画質にこだわりたい人におすすめです。

ボディ設計も手に馴染みやすい、人間工学に基づいたカーブで型取られている点も大きな特徴です。

ニコン

代表機種のD850は4575万画素と高画質の動画撮影が可能です。使い勝手にも定評があり、FXフォーマット・DXフォーマットを切り替えることで、レンズ交換せずに焦点距離を切り替え、画角をコントロールできる点が大きな特徴です。

ニコンのカメラといえばタイムラプス、というくらいタイムラプス撮影で優れた能力を発揮します。D850だと8Kインターバル撮影できるので、美しさで頭一つ抜けています。フルHDのタイムラプスだとカメラ内部で動画生成できるため、レンダリングの時間と手間が省けるのも嬉しい機能です。タイムラプスムービーの撮影で真っ先に名前が上がる機種です。

堅牢性にも定評があり、防水防塵に優れています。アウトドアやスポーツ撮影の現場で信頼されているメーカーです。

ソニー

様々なラインナップを持つSONYの中でも、特に動画撮影に特化しているのがFX30。

αシリーズと同様にAPS-Cイメージセンサーを搭載し、約2010万画素で4K 60FPSの高画質で撮影できる、文句なしに動画撮影に特化している機種です。フルHDであれば120FPSの撮影も可能なので、スロー編集時も画質の劣化を抑えられます(4Kでも画角が1.6倍クロップされますが120FPSの撮影可能)

非常に高性能であるのに関わらず、重量が646gと軽量な点も大きな特徴です。また、熱対策でファンを搭載しているので長時間の撮影でも安心できます。動画撮影者に寄り添った機種と言えます。

パナソニック

滑らかな撮影、あるいはスロー編集に適した機種で5.7k 120FPS、フルHDなら240FPSでの撮影が可能です。

通常、一眼レフカメラの背面モニターを動かす場合は縦(チルト)か横(バリアングル)のどちらかに限定されます。LUMIX GH6はチルトアングルモニターを採用し、縦横どちらにも可動する特徴があります。自撮りしたい時はもちろん、体勢や光の反射でモニターが見づらい時にフレキシブルに動かすことができます。

背面部に吸気口があり、発熱対策のファンも装備されています。

動画撮影の機能で選ぶ

一眼レフカメラの動画撮影の機能で重要になるのが画質になります。

イメージセンサーのサイズにより撮影できる画素数が動画のクオリティに直結するので基準の一つに置くと良いでしょう。

また、撮影できるフレームレート(FPS)が機種によって変わります。

の仕組み-1024x523.webp)

※FPS=Frame Per Secondの略で1秒あたりに記録される画像フレームの数値

動画撮影の際、通常であれば30FPSで問題ありませんが、撮影後に編集する場合は60FPSの方が動画作品としての自由度を上げられます。

その他、動画撮影に重要な機能として手ブレ補正やバッテリー駆動時間などが挙げられます。機種により細かく異なるので、複数の機種を比較検討することをおすすめします。

撮影内容に応じて選ぶ

撮影する内容やシチュエーションにより、適した一眼レフカメラが異なります。

例えば、家族との思い出を残したい、となると人物の撮影になるので高画質の方が望ましいです。スポーツや野生動物の撮影では、オートフォーカスや操作面に優れたカメラが適しています。

長時間撮影するならバッテリーや発熱対策、移動が多い場合は軽量な方が適していたり、撮影内容に応じて適した機種が見つかると思います。撮影する時をイメージし、撮影内容に応じて選ぶと最適な機種を見つけましょう。

予算で選ぶ

一眼レフカメラの価格帯は、初心者向けのエントリーモデルから100万円近くするプロフェッショナル向けの高額なモデルまで幅広いです。

高額なモデルの方が、性能として優れているのは確かです。ただし、その性能が本当に必要かも合わせて計画することをおすすめします。

本体だけでなく必要なレンズ、アクセサリーも含めて購入計画を立てましょうに応じて最適なカメラを選びましょう。

動画撮影に適した機能

様々な機能を搭載している一眼レフカメラ。2000年頃からデジタル一眼レフが発売されて以降、日進月歩の進化を遂げています。

その中でも、特に動画撮影時に重要となる機能をご紹介します。

手ブレ補正の性能

映像作品において、視聴者に与える没入感が重要となります。ブレの少ない動画は綺麗で没入しやすくなり、ブレの多い動画は没入間を損ないます。

そのブレを軽減できるのが手ブレ補正です。

手ブレ補正はカメラの小さな振動をセンサーで検知し、そのブレに合わせてレンズ、もしくはカメラ側で一部自動的に動かすことで、ブレを軽減できます。

三脚で固定する動画撮影は安定しブレが起きにくいですが、手持ちで撮影する場合は手ブレは起きやすくなります。

最新モデルの一眼レフカメラであれば、ほとんど標準搭載されている性能ですが、機種によって手ブレ補正の強度が異なります。

AFの動体追従性能

動画を撮影する際、何を撮影するかでピント合わせる対象が変わってきます。

例えば、風景全体を撮影する場合は被写界全体が対象になるので、ピント合わせに神経を使うことは少ないです。

ところが、被写体が動く場合は、ピントがズレて撮影対象がボケてしまう可能性が出てきます。そこで求められるのがAF(オートフォーカス)の動体追従性能です。機種により追従する精度とピントを合わせるまでの速度が変わってきます。

クリーンHDMI出力端子の有無

撮影している動画を他の端末に出力する時にHDMI出力が有効活用できます。

一眼レフカメラ自体にも背面ディスプレイがありますが、大きいモニターに出力したい時にHDMI出力端子があると便利です。

例として、撮影したデータをその場で確認する際やライブ配信の現場などが挙げられます。

HDMI出力は、カメラ本体に端子が無いとできません。必要であればHDMI出力端子がある機種を選ぶと良いでしょう。

一眼レフカメラでの動画撮影テクニック

ここまでは、動画を撮影するために適したカメラの性能についてご紹介しました。しかし、カメラの性能だけに頼り切っていても、上質な動画を撮影するには限界があります。

また、どれだけ優れた一眼レフカメラを使用しても、その性能を使いこなせなければ宝の持ち腐れです。

ここでは、撮影者が知っておくべき一眼レフカメラの動画撮影テクニックをご紹介します。

用途に応じたレンズ選び

撮影するシーンに応じて適切なレンズを選ぶことが重要です。

一眼レフカメラは様々なレンズが販売されていますが、大きな括りとして広角・標準・望遠の3通りで分けて考えると、用途に応じたレンズを選びやすくなります。

一般的に、一眼レフカメラで動画撮影する際は広角〜標準レンズを使用することが多いです。

というのも、望遠レンズは遠くの被写体を捉えることができますが、少しのブレにも敏感に反応し、動画の品質が下がりやすくなります。

もし、望遠レンズで動画撮影する場合は三脚やジンバルなどブレに対策することをおすすめします。

撮影で行うべき設定

一眼レフカメラで動画撮影する際は、撮影設定を適切に行わないと意図しない映像になってしまうことも。撮影前には事前に設定を行うことが重要です。

こちらで明るさを調節する設定についてご紹介します。

適切なF値での撮影

F値(絞り値)を調整することで被写界深度をコントロールでき、被写体を際立たせるか、シーン全体に焦点を合わせるかを変えることができます。

人物の撮影など被写体を際立たせたい場合は、F値を2.8〜5.6程度に開放することで、背景をボカした美しい映像が撮影できます。

風景など、背景までピントを合わせて被写界深度を深くしたい場合はF値を上げます。

ただし、F値を上げるとカメラ本体に取り込む光量が少なくなるので、シャッタースピードを遅くするか、ISO感度を上げる事が必要です。

シャッタースピードを遅くするとブレが出やすくなり、ISO感度を上げるとノイズが増えるので、どちらも画質の劣化に繋がりやすくなります。

被写体と撮影環境の光量に応じて適切な絞り値を設定しましょう。

シャッタースピードの調整

動画撮影ではシャッタースピードの設定が重要です。FPS(フレームレート)に合わせることでブレを軽減できるので1/50秒から1/100秒の写真撮影に比べると遅いシャッタースピードが推奨されます。

遅めのシャッタースピードにすると自然なモーションブラーが加わり、より滑らかな動画撮影ができます。

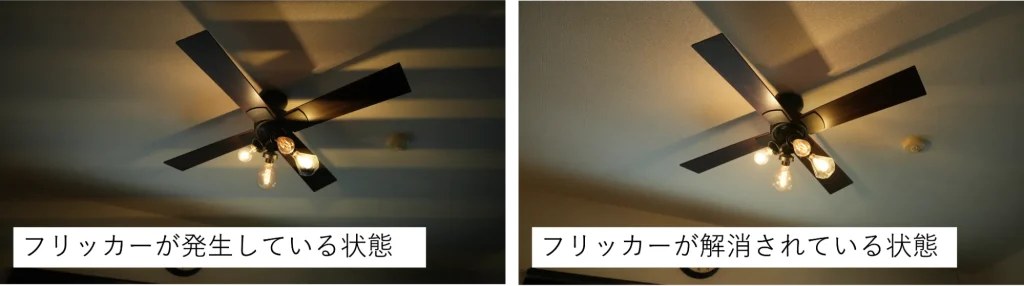

また、室内撮影時などフリッカー現象に気をつける必要があります。フリッカーとは蛍光灯などに生じる細かい光のチラつきが横縞に発生する現象です。肉眼では気づいていませんが、照明器具の点灯は細かく点滅を繰り返しています。これをカメラは捉えてしまうのです。

フリッカー現象を回避するためには東日本なら50の倍数、西日本なら60の倍数でシャッタースピードにすることで回避できます。電源周波数が東日本は50ヘルツ、西日本は60ヘルツと決まっているためです。

フレームレートとフリッカーの観点から、一眼レフカメラの動画撮影者はシャッタースピードを1/50秒、もしくは1/100秒に固定する人が多いです。(西日本なら1/60秒、1/120秒)

撮影手法の工夫

動画撮影は写真とは異なり、動いているものや動きながら撮影するものです。写真のように静止しているものを何秒間、何十秒間も見ていると視聴者は飽きてしまいます。

動いているものを撮影する時は、カメラを固定しても良いでしょう。静止しているものを撮影するときはカメラ側を動かすことも心がけることが大切です。

また、被写体以外に何をフレームに収めるか、撮影を開始して間をおいてからフレーム内に被写体を登場させるのかなど、撮影時のフレームワークを工夫することで映像に物語性を持たせることもできるようになります。

最終的にどのような映像作品に仕上げるかに合わせて、撮影手法を工夫していきましょう。

三脚使用による手ブレ防止

長時間の撮影や、固定した画角で撮影する際は三脚が活躍します。

手持ち撮影では、微細な動きにもブレが生じて、動画の質を低下させる原因になります。あえてブレた動画を撮影したい場合は別ですが、基本的にブレている動画は視聴者の没入感を損います。

最善の対策は三脚を使用することです。三脚を使用すると安定すると同時に、撮影者の疲労も軽減できます。

画角を固定したくない場合は、動画用の雲台ヘッドを使用すると便利です。ハンドルをコントロールすることでパン(水平方向の動き)やチルト(垂直方向の動き)を滑らかに行うことができます。慣れてくるとテレビ撮影と同じレベルの撮影も可能です。

NDフィルターの活用

屋外など過度に明るい環境で撮影する際、F値を絞り切っても明るいためにシャッタースピードを上げざるを得ない場合があります。

そこで便利なアイテムがNDフィルターというサングラスのような役割をする、レンズに着用するフィルターです。

シャッタースピードを変更すると、フレームレートとのズレによってブレが生じることがあります。他にも、モーションブラーが減少してカクついた画になってしまうことも。

NDフィルターを着用することでこれらを回避できます。

また、単純にレンズを保護できるのも利点です。

NDフィルターは濃度が段階的にあるので、撮影環境に応じて適切な減光量のNDフィルターを選ぶ必要があります。何枚も用意したり、付け替えるのが面倒という方は可変式NDフィルターもおすすめです。

フレームレートの変更(スロー/クイック撮影)

フレームレート(FPS)は最終的に映像をどのように表現するか決定づける重要な要素です。フレームレートは、1秒間あたりの映像が何枚のフレーム(画像)で構成されるかを表す数値です。

一般的なフレームレートは30FPSか60FPSが多く、24FPSは映画の世界で使われています。30FPSは一般的な動画規格で、適度な滑らかさを持ちます。60FPSはその倍のフレームを記録するので、更に滑らかな高画質映像を撮影できます。

例えば、スポーツや水の飛沫の動きなどをスローで表現したい時には60FPSや120FPSがおすすめです。60FPSで撮影した動画を50%の速度にしても30FPS相当の滑らかさを維持できるためです。

反対に、早回しで表現するクイック撮影の場合は、フレームレートが少ない方がおすすめです。日の出や工事現場の進捗など、タイムラプスに近い表現をする際に適しています。

これらの表現は動画撮影後に、編集作業を加えることで成立します。

撮影前に、最終的にどのような映像表現を計画し、適切なフレームレートを設定しましょう。

一眼レフカメラの動画撮影で理想の映像を!

YouTubeやSNSの発展もあり、動画撮影は日常でも頻繁に行われるようになりました。スマホでの動画撮影と比較して、一眼レフカメラでは高い自由度で撮影が可能です。それだけ表現の幅を広げ理想の映像制作に近づけることができます。

視聴者を引き込みたい、思い通りの映像世界を作りたいと思う人に、一眼レフカメラの動画撮影はおすすめです。

高額で手が出せない、買っても使いこなすのが難しそうという方は、一度プロに相談するのも一つの手段です。

Team HENSHINでは動画制作・撮影の情報を発信しています。

また、Team HENSHINにて撮影のご相談も承っています。良質な映像作品をお求めであればお気軽にお問い合わせください。