【動画編集ロードマップ】趣味や副業からプロへのステップ!初心者が独学で勉強する方法

「動画編集をはじめたい!」そう考えて、いざやり方を調べ始めてみたものの、どうやって覚えれば良いかわからない…どうすれば動画編集を仕事にできるかわからない…未経験の人なら誰しも通る道です。

一言に「動画編集」と言っても、どのような動画を制作するのかによって、学習すべき内容は異なります。

ここでは、これから動画編集を学びたい方に向けて、初心者が独学で動画編集を学んでいくためのロードマップをご紹介していきます。

趣味で動画編集をやってみたいという方はもちろん、副業にしたりプロのクリエイターになるための道も示していきます。ぜひここでご紹介するロードマップを参考に、思い描く動画編集者・クリエイターになってください。

本ロードマップの位置付け

他のサイトにおける「動画編集ロードマップ」では、YouTuberのような動画をイメージすると良いでしょう。テロップやBGM、効果音を入れて…という一般的な動画です。

そのような動画を制作するための動画編集の方法を手順とともに解説し、おすすめの編集ソフトや独学での勉強方法などについて解説されています。

我々、Team HENSHINが提言する動画編集ロードマップはそうではありません。

3DCGやVFXなどを活用した動画制作におけるロードマップです。

もちろん、一般的な動画編集についても触れていますし、仕事にするための手順も解説しています。

ですが、主題としては、3DCGやVFXなどの特殊な編集ができるようになるためのものです。「動画編集者」というより「動画クリエイター」の方がイメージ的には近いかもしれません。

ぜひこれらを前提として、本ロードマップをご覧いただけますと幸いです。

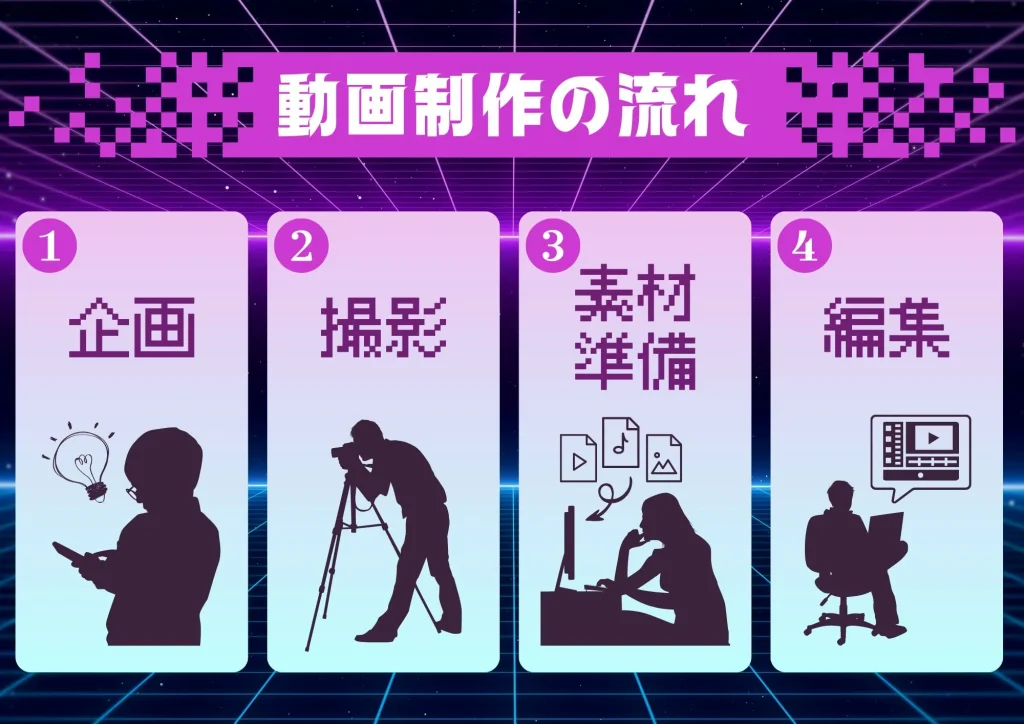

動画制作の流れを知る

YouTubeやSNSを眺めていて目にしない日はない「動画」ですが、制作工程はご存知でしょうか。まずは動画制作の流れを知るところから始めましょう。

ここでは、一般的な動画制作における流れをご紹介しています。

Step1.企画

最初に行うのが「企画」です。CMや広告配信などで用いる動画やYouTubeなどのSNSで配信する動画など、一言に動画と言えど様々な活用シーンがあります。

プロモーションのため、広告収益のため、動画コンテンツの販売のため…など動画を作る目的があった上で、その目的を達成するための企画を考えていきます。

キャスティングやロケーションから、字コンテや絵コンテを決めてどこでどのようなカットが必要かを考えます。どのような編集を行うかもコンテを作成する段階で検討することも多いです。

必ずしもこれら全てを行うわけではありません。

たとえば、大食い系のグループYouTuberの動画を制作する場合、グループメンバーが家で撮影するとしましょう。そうすると、必然的にキャスティングとロケーションは考える必要はありません。

「何を食べるか」「どのような構成をするか」「動画でどの部分をどう見せるか」「どのような編集をするか」などを企画として考えます。

このように、動画を制作する目的があった上で企画を詰めていきます。状況に応じて「企画」の内容は大きく変わるのです。

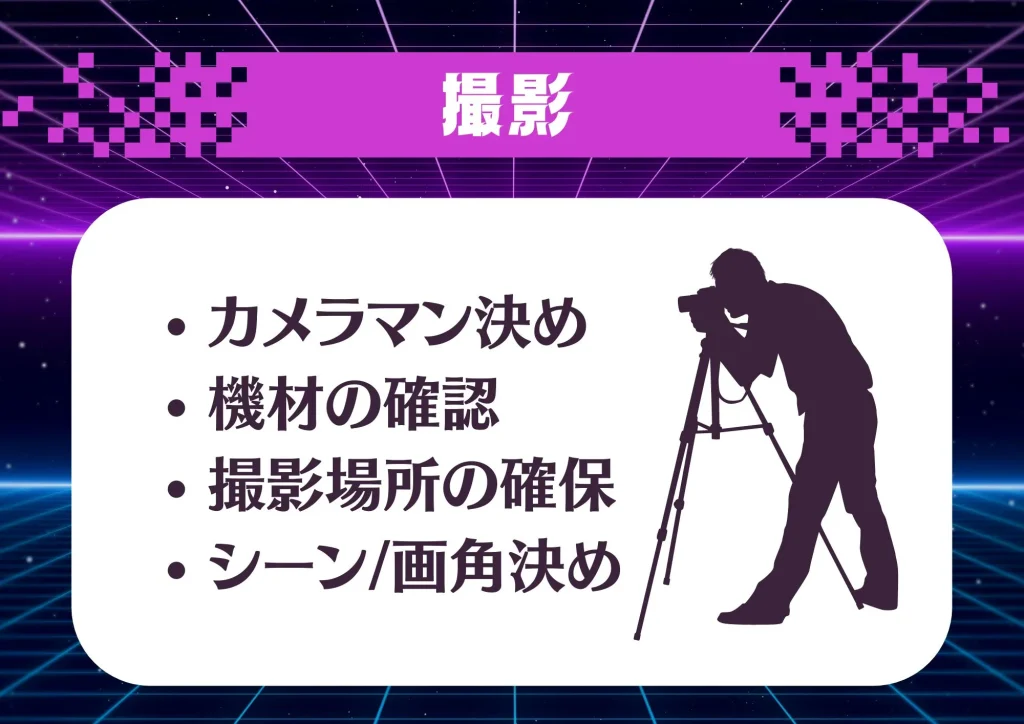

Step2.撮影

企画が完成したら実際に撮影に進みます。本番の撮影をする前にロケハンをして撮影場所の確認をすることもあります。

企画に応じて撮影に必要な機材も異なります。カメラや照明、スタビライザー、三脚、合成などを行う場合はグリーンバックのセットを使うこともあります。

どのシーンをどの画角で撮影するかは企画の段階で詰めることが一般的ですが、撮影時に決めることも往々にしてあります。

編集するときのことも考えた上で撮影するのが望ましいでしょう。

企画に合わせて最適な撮影を行い、現場のスタッフに提案するのもカメラマンの腕の見せ所です。

少人数で動画を制作している場合、演者や動画編集者がカメラマンを兼ねる場合もあります。だからこそ、動画編集に関する作業だけでなく、動画制作の流れを知っておいた方が良いのです(素材を受け取ってリモートワークで編集する方もいますが、撮影の知識も知っておくことが望ましいです)。

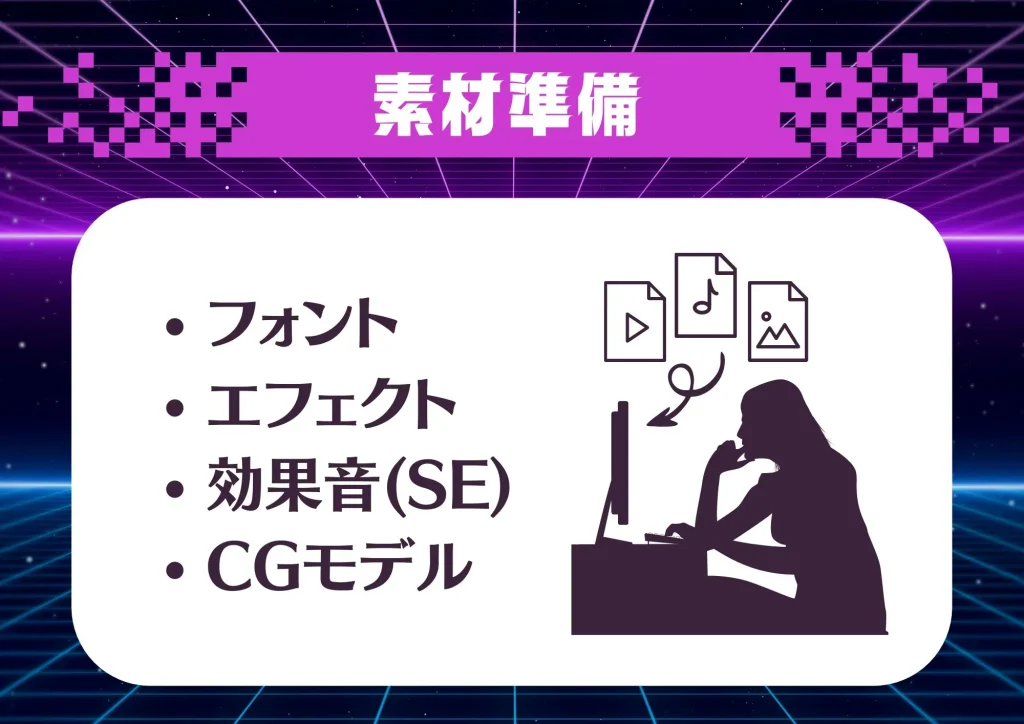

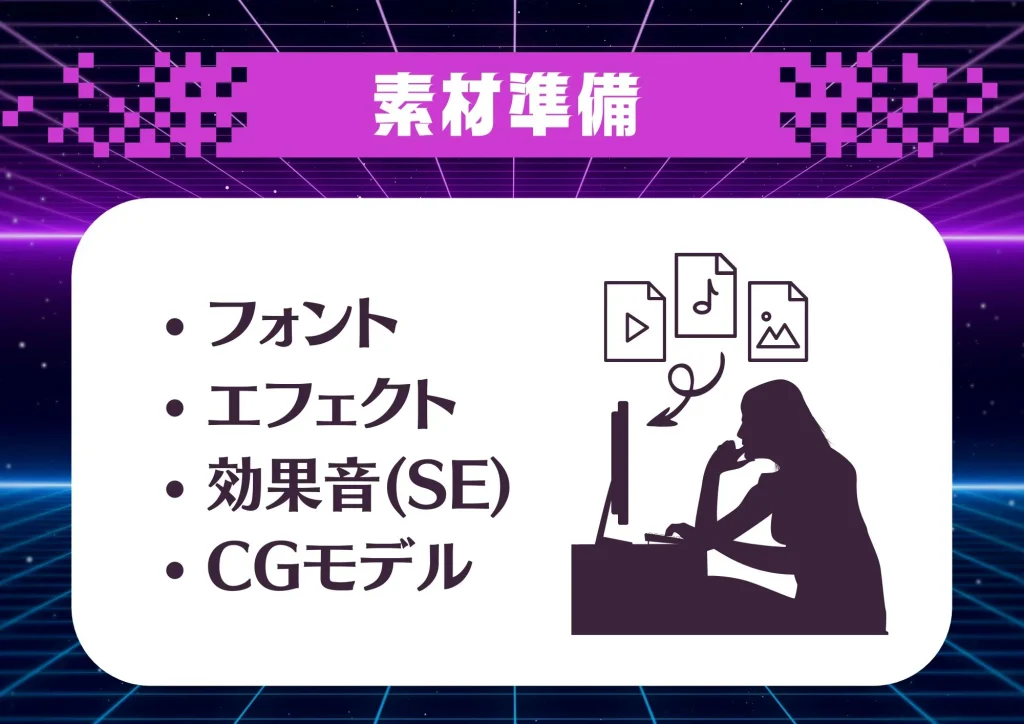

Step3.素材準備

撮影が終わったら、動画で使用する素材を準備します。素材とは、動画内で使用するエフェクトやCGのモデリング、SE(効果音)などです。フォントやテロップのデザインも素材にあたります。インサート素材が必要であれば、企画の中であらかじめ想定しておき、撮影時に用意しておきます。

これも動画の内容によって工数が大きく異なります。過去動画で使用した素材を使い回すこともあるので、クライアントに確認しておくと良いでしょう。

必ずしも素材準備の段階で全ての素材を集めないといけないというわけではありません。編集中に素材が足りないことに気づいたり、より豪華な演出をするために追加で収集・制作することもあります。

あらかじめ素材を用意しておくことで、編集をスムーズに進めることができます。可能な限り用意しておくようにしましょう。

Step4.編集

フッテージ(撮影データ)を入手して、素材も用意したら編集作業に入ります。

まずはカット編集を進めていきます。カット編集とは、必要なフッテージを配置し、不要な部分はカットしていく工程です。

カット編集とテロップやSE入れなどの別作業を並行して行うと、時間効率が悪くなるためカット編集は先に終わらせてしまうのが望ましいです。

カットしたシーンごとにCGやVFXを活用した編集を行っていきます。その他、テロップ入れやSE入れなどもここで行います。

このようにして全てのシーンを編集して1本の動画が完成していくのです。

編集した上で再確認のために視聴し直すのも大切です。クライアントがいる場合は、納品前に必ず確認しましょう。

提出して修正依頼が来る場合もあります。修正内容をしっかり理解して対応するのが大切です。そうしないと、せっかく修正してもクライアントの意図とは違う修正をしてしまい徒労に終わることもあります。

タイプ別!動画編集者のロードマップ

一概に「動画」と言えど、様々な動画があり、それによって制作工程も異なることが理解できたでしょう。

ここからは、実際に「どんな動画編集者になりたいか」というタイプ別でロードマップをご紹介していきます。あなたがなぜ動画編集をやりたいのか、動画編集者になってどうなりたいかを考えながらご覧ください。

冒頭でお伝えした通り、ここでは3DCGやVFXを活用した動画編集者のロードマップとしてお伝えします。

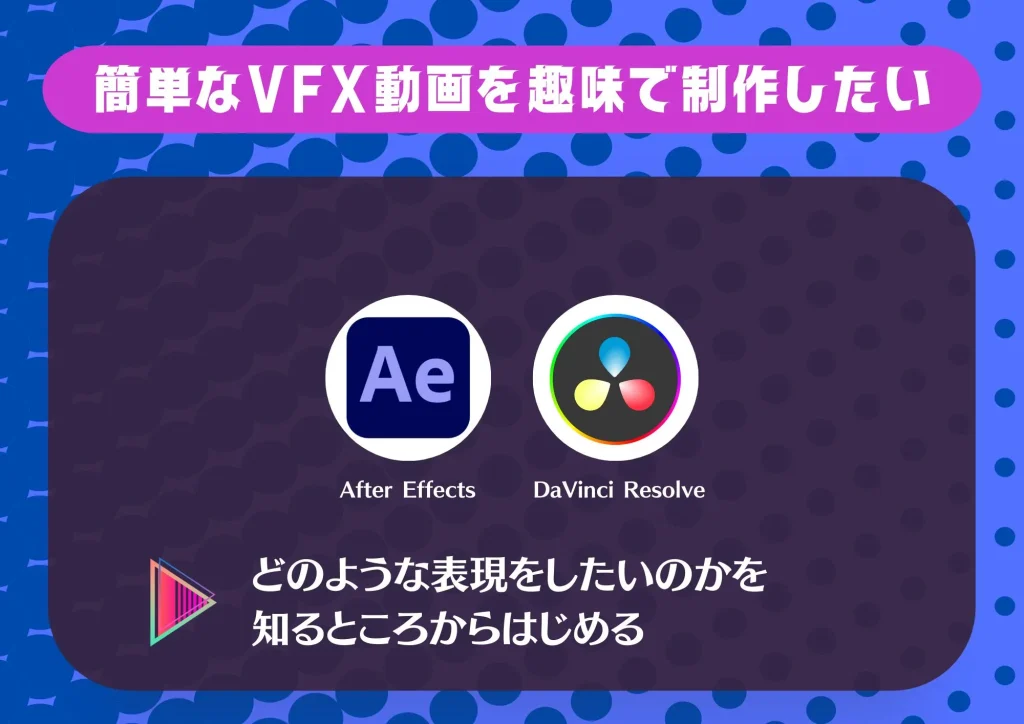

簡単なVFX動画を趣味で制作したい場合

簡単なVFX動画というと、攻撃モーションや魔法などに対してエフェクトをつけるようなものです。趣味で制作したい場合、自分がやってみたい表現をとことん実践していくのが望ましいです。

炎や水、雷、風、土煙、爆発など、VFXの幅は広いため、そもそも自分がどのような動画を作りたくて、どのような表現をしたいのかを知るところから始めましょう。

その上で、実際にやってみたい表現についてチュートリアルなどで学習し、自身の動画に落とし込んでいきましょう。

必要なスキルやPC

- 合成ソフト(After Effects、DaVinci Resolveなど)

VFX動画を制作する上で必須になるのが合成ソフトです。具体的なソフトとしては、After Effects、DaVinci Resolveなどが挙げられます。これらのソフトは日本でもメジャーなソフトとして有名です。

当然、これらのソフトは、ソフト1つで様々な映像表現ができるものになっています。ソフトをインストールして画面を見ても、初めて見た方にはさっぱり理解できないかもしれません。

まずは画面の見方を覚え、ツールバーにある「コンポジション」や「レイヤー」などの単語が何を意味するか、どのような機能なのかを何となくでも良いので理解しておきましょう。

これらのソフトが動作するPCについては、ソフトの公式ホームページにもスペック表が掲載されています。基本的にはスペック表を参考にしながらPCを選べば問題ありません。

価格帯としては、チュートリアルをこなすのに5万円程度のもの、複雑な表現だとしても20万円クラスのPCであれば実現可能です。

学習や実践方法

- やりたい表現を考える

- チュートリアルを実践する

「これだけ!?」と思われるかもしれませんが、基本的にチュートリアルを見てひたすら実践していくに限ります。

このとき、実践することが非常に重要です。チュートリアルの動画では、できるまでの過程がわかりますが、見ただけで満足してしまわないように、実際に自分の手で編集してみることが大切なのです。思いがけないエラーに悩まされたり、チュートリアルでは省略されている部分に気づけたりなど、実践しないと理解できない部分が多数あります。

「1日に1つチュートリアル動画をこなす」など自分にルールを課すのも良い方法です。数をこなすことで、ソフトの使い方や機能への理解が深まります。こなしていくうちに、点と点が繋がり、ソフトを使いこなせるようになっていきます。

基本的にはこれの繰り返しで学習していくことが望ましいでしょう。

下記はTeam HENSHINのメンバーが実際に行ったことがあるチュートリアルをご紹介します。

【ドラゴンボールのかめはめ波】

【NARUTOの螺旋丸】

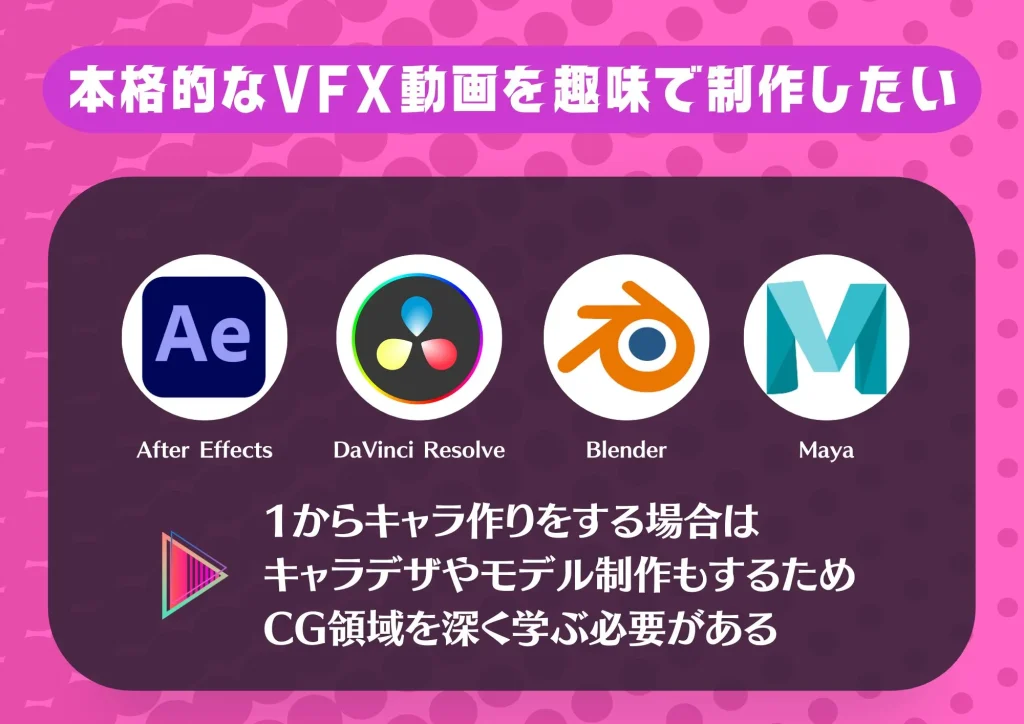

3DCGを含む本格的なVFX動画を趣味で制作したい場合

趣味でVFX動画を制作するタイプの発展形として、3DCGを含む動画の制作が位置付けられます。この場合でも、自分のやりたい表現を突き詰めて実践していくことが大切です。

素材合成のVFXのみの動画と比較すると、扱うソフトや必要になるPCのスペックなども上がってきます。当然、学習の難易度も上がります。

ですが、やりたい表現をひたすら実践していくことは大きく変わりません。3DCGを活用するので、どんなモデル(キャラクターや背景など)をCGで表現したいのか、どのようなアニメーションで動かしたいのか、動かした上でどのようなエフェクトを適用するのかなど、かなり幅が広がります。

1からキャラクターを作りたい場合などは、キャラクターデザインやモデル制作の領域にも踏み込むので、CGの世界の中でもさらに深くまで学ぶ必要があります。

必要なスキルやPC

- 合成ソフト (After Effects、DaVinci Resolveなど)

- 3DCGソフト(Blender、Mayaなど)

VFXのために必要な合成ソフトに加えて、3DCGのアニメーションに対応したソフトも必要です。代表的なソフトとしては、BlenderやMayaなどが挙げられます。

合成ソフトとはまた違う操作や作業が発生します。こちらも画面の見方やソフトの機能などをざっくりでも良いので、知っておくと学習が進めやすいでしょう。

PCのスペックとしては、各ソフトの公式ホームページに記載のスペック表を参考にしましょう。チュートリアルを行うためには最低10万円ほどの金額になり、30万円もあれば3DCGソフトも快適に動作します。

学習や実践方法

- やりたい表現を考える

- チュートリアルを実践する

学習方法についても前項と同様、CGでどのような表現がしたいかを考えて、チュートリアルを実践していくことが大切です。

チュートリアルをこなして、まずは基礎を固めましょう。自分がやりたい表現がそのままチュートリアルとして解説されているわけではありません。だからこそ、基礎を固めて自分の表現に組み込むようにしていきます。

モデル制作(モデリング)やモデルを動かすためのアニメーション、動画に自然に溶け込ませるためのライティング(照明)、制作したものを動画に落とし込むためのレンダリングなど、覚えることはたくさんあります。自分の表現したいものに合わせて学習を進めていきましょう。そうすることで、学習したことがつながり、自分の表現として扱いこなせるようになっていきます。

ここでTeam HENSHINのメンバーが実際に参考にしたチュートリアル動画をご紹介します。

【椅子のモデリングとテクスチャ作成】

【現実世界にジェット機を実写合成する】

副業で月5万円ぐらいを楽しく稼いでみたい場合

VFXや3DCGを活用した動画編集を副業とするには、自分のやりたい表現だけでなく、実際に世の中に需要のある制作や表現ができることが必要です。副業レベルでよければ、自分の好きな表現かつ世の中の需要を考慮し、いい塩梅で仕事を見つけていくと良いでしょう。

単純に「副業で月5万円ぐらい稼ぎたい」「動画編集を副業にしたい」と考えている場合は、VFXや3DCGをやる必要はありません。

ここではあくまでVFXや3DCGを中心としているため、そのような方は、「動画編集 ロードマップ」などと検索して出てくる別の記事をご覧になった方が早いでしょう。

特殊な編集スキルが不要の一般的な動画編集の方法や、学習に関する情報が閲覧できるはずです。

必要なスキルやPC

- 合成ソフト (After Effects、DaVinci Resolveなど)

- 3DCGソフト(Blender、Mayaなど)

※ あれば尚良い - クライアントの需要に素直に応えるコミュニケーション

- AI編集ソフト等の最新ソフトを常に勉強する意欲

VFX動画であれば合成ソフトのスキル、CGを活用した動画であれば3DCGソフトのスキルが必要です。どのような仕事を受けるかによって、求められるスキルも異なります。

楽しく副業をしたいのであれば、自分の得意なことや興味関心のある表現を学んで、それを仕事に活かすことが望ましいです。

また、ソフトを使いこなすスキルの他に、コミュニケーション能力も必要です。

クライアントの要望を的確に聞き取り、認識齟齬がないように制作を進める必要があります。わからないことがあったらきちんと質問する、問題が生じたら相談するなどの”報連相”をしっかりと行い、円滑に作業を進められるようにしましょう。

これは仕事に向き合う社会人としての基礎です。ロードマップの話に直接関係するものではありませんが、全てにおいて大切なことなので身につけておくと役立ちます。

そして、常に勉強してスキルを高めたいという成長意欲も大切です。

VFXや3DCGには膨大な技術が存在し、1人で全てを学習することは不可能に近いと言えます。だからこそ、市場価値の高い人材になれるよう、日頃から勉強して努力することが大切です。

そして昨今、AI技術の進歩により人物を切り抜いたり消したりできるソフトが登場したり、CG合成を簡単に行えるソフト、テキストから動画を生成できるソフトまであります。このように最新の技術に取り残されないためにも、日々の勉強や成長意欲は必要なのです。

学習や実践方法

- 市場調査

- チュートリアルでの勉強

- 実践した内容の発信

副業にするためには、まずどのような表現にニーズがあるのか市場調査をしていきます。基本的にはクラウドソーシングサービスなどを使って調査を進めていきます。

市場調査の詳細については、次項の「動画編集の案件獲得までの流れ」で解説しているので、こちらをご覧ください。

ニーズのある表現を把握したら、その中で自分がやりたい表現のチュートリアルを実践していきます。挫折せずに進めていくためにも、”やりたい”と思うものを選択した方が良いでしょう。

チュートリアルを進めていく流れとしては、他の項目と同様です。

そして、仕事にしていくために成果を発信していきましょう。

TwitterなどのSNSで新しくアカウントを登録します。そこで実践したチュートリアルを経て完成した作品などを投稿していきましょう。チュートリアルの内容をそのまま投稿するよりも、チュートリアルを活用して制作した自身のオリジナルの作品を投稿する方が望ましいです。

また、投稿する際はハッシュタグを活用すると良いでしょう。ただし、「初心者」などをつけると、仕事を募集するには逆効果になる可能性があるので注意しましょう。

その他にも、VFXやCGに関連する情報発信を行っているアカウントをフォローしたり、交流するのも1つの手です。仲を深めれば、SNS経由で仕事がいただけるかもしれません。

SNSでの発信に加えて、クラウドソーシングサービスなどを活用して案件獲得を目指しましょう。

プロの動画編集者として生計を立てたい場合

プロの動画制作者として、VFXや3DCGを活用してCMや映画などゴリゴリ活躍していきたいというのも道の1つです。当然、これまでご紹介してきたどのタイプよりも高度なスキルが求められます。

そして、副業タイプと大きく異なる点としては、映像制作のその先のことまで考えて動くことです。ただ映像を制作するだけでは、映像制作のみで生計を立てていくことは難しいでしょう。

映像はあくまで手段。クライアントが成し遂げたいことは何かを理解し、それに対する適切なアプローチをすることが必要です。そのため、クライアントの要望を叶えることはもちろん、それを超えていけるように働きかけるようにしましょう。

必要なスキルやPC

- 合成ソフト (After Effects、DaVinci Resolveなど)

- 3DCGソフト(Blender、Mayaなど)

- AI編集ソフト等の最新ソフトを常に勉強する意欲

- 要望に答え、時には提案するなどの柔軟な対応力

- お願いしたくなるような営業力

合成ソフトや3DCGソフトを扱うスキルや最新ソフトの勉強などは、前項と同じです。プロとして生計を立てるのであれば、より幅広い表現ができるように技術を磨く必要があります。

クライアントとのコミュニケーションを円滑に進めるのはもちろんですが、「与えられた仕事をただこなせばいい」というのはプロとは言えません。クライアントの目標を聞いた上で、本当に自分が対応するアプローチで目標が叶えられるのかを自分自身でも考えましょう。もしも目標が叶えられない場合、時にはこちらから提案することも必要です。

このように状況に応じた柔軟な対応力がプロの力量となってきます。

これに関しては、場数を踏まないと得られないものとも言えますが、当然、誰しも最初からできていたわけではありません。

場数を踏んでいなくても、相手の立場になって物事を考えたり、自分の編集業務だけでなく仕事の全体像を考慮して動いたりなど、様々なことを通してコミュニケーション能力や対応力を培うことができます。

ロードマップの話から逸れるので言及はしませんが、動画編集以外の仕事でも通じる大切なことなので、ぜひ勉強してみてください。

そして、生計を立てることを考えると、営業のスキルも必要となります。

待っているだけでは仕事は来ません。自分には何ができるのか、どんな要望が叶えられるのかを具体的に伝え、「この人にお願いしたい!」と思われるような営業力が必要です。

高度なスキルを持っている、豊富な実績を持っている、映像の細部に魂が宿るような丁寧かつ情熱的な対応ができるなど、自分の強みを理解し、それをお客様に伝えられるようにしましょう。

学習や実践方法

- 市場調査

- チュートリアルでの勉強

- 実践した内容の発信

- 顧客折衝能力の育成

「市場調査」から「実践した内容の発信」は前項の通りですが、副業のときよりも幅広いスキルが必要になります。自分のやりたい表現にこだわらず、ニーズのあるものから徐々にニッチな部分まで柔軟に対応できるように勉強を進めていきましょう。

副業とは異なる点としては、顧客折衝能力を育まないといけない点です。これに関しては勉強するよりも経験が物を言うため、副業として始めてその中で伸ばしていく他ありません。

副業のような仕事では、発注者と受注者(自分)の1対1の場合がほとんどです。しかし、見えない部分になりますが、発注者側にもたくさんの人が関わっています。プロデューサーやプランナー、ディレクター、カメラマンなど、編集をする人以外にも多くの方が挙げられます。

だからこそ、視座を上げて取り組み、”ただの作業者”から上層のレイヤーに入り込んでいけるように働く必要があります。

作業に関しても、よりクライアントを意識して行なう必要があります。

たとえば、クライアント目線でのデータの作り方なども視点も必要です。3DCG制作を進めていくと、「ここの作業を進めたら後戻りはできない…」という場面も出てきます(リニア編集)。そのため、あらかじめセーブポイントを設けておくことで、万が一修正が発生しても途中の地点から作業を再開することができます。

このように、いかにクライアントを意識して仕事ができるかが重要です。当然、3DCGのスキルは日々高めていく必要があり、クライアントのニーズに柔軟に対応できる力も必要になります。

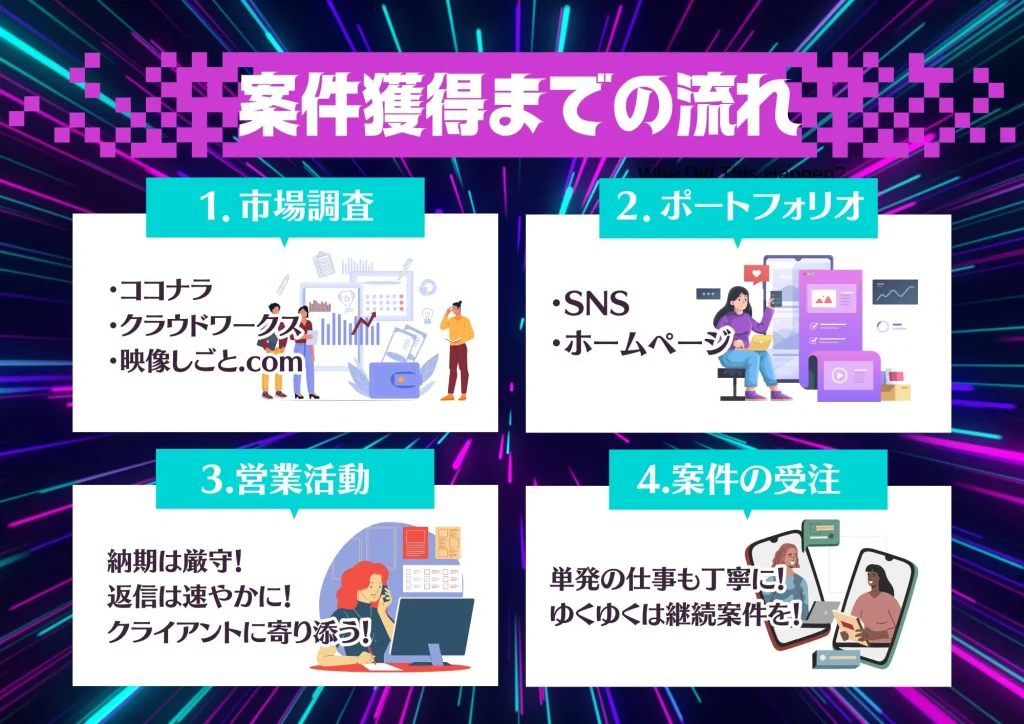

動画編集の案件獲得までの流れ

動画編集者の4つのタイプを解説してきましたが、そのうちの2つは動画編集を仕事にしていくためのものでした。それでは、実際にどのように仕事を獲得していくのでしょうか。

ここでは、案件獲得までの流れについて解説していきます。

Step1.市場調査

動画編集を仕事にするためにまず行うことが市場調査です。

クラウドソーシングサービスに登録し、自分がやりたい表現の映像に需要があるのかを確認します。クラウドソーシングサービスは、ココナラやクラウドワークス、映像しごと.comなどがあります。1つのサービスに絞るより、多くのサービスに登録して視野を広げて調査すると良いでしょう。

サービスに登録したら、どのような案件があるかを調べていきます。各サービスにはカテゴリが設定されているので、そこから絞り込んで探したり、検索窓でキーワード検索を行います。

基本的に職種や「こういう動画を作りたい」という内容で仕事募集が設定されています。「土煙のVFXで…」「炎のエフェクトを…」のような、具体的なVFXや3DCGのテクニックや技術の名前では募集されていない場合がほとんどです。「ホラー映画をつくりたい」「企業のPVをつくりたい」などの題目で募集されています。その募集内容の中で、具体的に「こんな表現がしたい」と記載されている場合もありますが、記載がない場合も多いので募集者に質問指定見るのも良いでしょう。

市場調査の段階では、どのようなVFX・3DCGの仕事があるのかを把握できれば問題ありません。

スキル不足を感じたら、勉強してスキルアップしていきましょう。

Step2.ポートフォリオの作成

案件を獲得していくために必須なのがポートフォリオ(実績)です。「こんなことができます」という言葉だけではイメージできませんし、人によってイメージも異なるので実際の映像を見てもらうのが一番です。

自分のホームページを作成してポートフォリオを掲載したり、SNSをポートフォリオとして活用するのも良いでしょう。

営業用のポートフォリオになるので、自身が開示する以外に見てもらうのは難しいものです。その点、SNSであれば拡散や他の人との交流などで間口が広がりやすいです。

どの程度のスキルを持ち合わせているのかを知らせるため、同じような動画をアップするのではなく、様々なスキルを見せていくように意識しましょう。

たとえば、炎のエフェクトを活用した動画をたくさんアップするより、炎・水・雷・風などたくさんのエフェクトを活用した動画を掲載することが望ましいです。エフェクトだけでなく、実写合成やモーショングラフィックスやモデリグ制作などの動画も掲載するなど、「できる表現が何か」を一覧で見れるようにしておくことをおすすめします。

Step3.営業活動

ポートフォリオも用意できたら、実際に営業活動を開始します。Step1で登録したクラウドソーシングサービスで改めて仕事を探し、興味のある案件に募集をかけていきます。その際、ポートフォリオを開示して自分のスキルを見てもらえるようにしましょう。

すでにある仕事に募集をかける他に、自分に仕事を依頼してくれる人を募集する”スカウトタイプ(出品タイプ)”もあります。

ここでもポートフォリオを開示するのはもちろん、自身の人間味を出すことも重要です。たとえば「3時間以内に必ず返信します」「納期は必ず守ります」「クライアント様に寄り添って柔軟に対応させていただきます」など、パーソナリティを出すことで、仕事を依頼したくなるようにすると良いでしょう。

Step4.継続案件の受注

案件を獲得して、仕事をこなしても単発の仕事では収入が不安定になってしまいます。副業でやりたい場合には単発の仕事でも構いませんが、生計を立てていくのであれば継続案件を獲得することが望ましいです。

継続案件を受注するため、仕事募集の段階で継続案件を希望する旨を記載して、営業活動を行うのが効果的です。クライアント側も毎回新しい人材を確保するのには様々なコストがかかるため、同じ人に継続的に依頼する方が楽なものです。

ただし、しっかりとパフォーマンスを発揮しないと契約を切られてしまう恐れもあります。だからこそ、初回の仕事に全力で向き合い、「これからもこの人にお願いしたい」と思ってもらうことが大切です。

実際にTeam HENSHINであった事例をご紹介します。

単発の仕事で実写合成のYouTube動画制作を請け負ったことがありました。クライアントの要望を満たせるよう丁寧な対応を心がけ、表現の提案などをしたことでご満足いただけました。

単発の仕事だったのですが、数年後にクライアントが新たなプロジェクトを立ち上げ、そこに入ってほしいというご依頼がありました。

このように、単発の仕事でも丁寧に対応することで、継続案件に結びつくこともあるのです。全ての仕事に対して丁寧に取り組み、パフォーマンスを発揮していきましょう。

動画編集は独学でできる?

さて、ここまで読んでみて最も気になることが「独学でできるようになるのか?」ということでしょう。もちろん、独学でもできるものもありますが、中には独学では厳しいものもあります。

ここでは、どのようなケースなら独学でできて、できないのはどのようなケースかをご紹介していきます。

独学でできるケース

時間をかければ基本的にどんなことでも独学で習得することが可能です。

キャラクターや背景などのデザインやモデリング、CGアニメーションや実写合成、VFXなど、基本的にはどれも一定のレベルまで上達することは可能です。

ただし、勉強の仕方や熱量はもちろん、どれぐらい時間をかけられるか、作業内容に耐えうるPCのスペックかなども学習に影響します。これらによって学習速度は変わってきます。

実務が活かせるスキル獲得までは時間がかかるという前提のもと、モチベーションを絶やさずに取り組むことが独学で成功するための鍵です。

また前述の通り、3DCGは幅広い分野に広がるため、様々なことを浅く学習するか、1つのことを深く学習するかによっても身につくスキルレベルが変わってきます。仕事にしたい場合は、需要のある分野に絞って学習しつつ、徐々に広げていくと良いでしょう。

独学だと厳しいケース

3DCGに関して、大抵の場合は独学でスキル習得が可能です。しかし、一部は独学では難しいものもあります。

たとえば、マーベル作品のような大規模シミュレーションが必要になるものが該当します。マーベルのスタジオでは、独自の物理エンジンを開発して、大規模な災害や破壊シーンなどを映画の中で演出しています。

また、数学や物理の知見がなければ扱えないこともあり、専門家の助けがないと思い通りの仕上がりにならないことも。

具体例をあげると、Houdiniという高度な物理演算シミュレーションが可能な3DCGソフトウェアがあります。使用するには、前述した数学や物理の知見や、プログラミング的思考も必要になります。

独学で勉強することが難しいため、映像制作会社に入ってプロの現場で学んだり、専門学校の先生から教わるなどが有効だと言えます。

Team HENSHINの動画編集講座のご紹介

各動画編集者のタイプの学習の進め方は解説した通りですが、どんな教材を使って学習していけばよいのか迷ってしまうと思います。

ただいまTeam HENSHINでは、VFXや3DCGの動画編集講座を準備しています。準備動画編集者として生計を立てられるレベルにスキルを引き上げられる講座を鋭意制作中です。

講座が完成しましたら、このセクションにて改めてご紹介します。

体系的に学べる講座は上記の通りですが、本サイトにおいては動画編集に関する様々な情報を発信しています。まずはこちらを見て、学習を進めていただければ幸いです。

自分のなりたい動画編集者の道を進もう

動画編集者を4つのタイプに分けて、それぞれのロードマップについて解説しました。動画編集と言っても様々な道があり、どのように活動したいかでやるべき内容が異なってきます。

改めて自分はどうなりたいかを考えて、動画編集者の道を歩んでいってください。

最後に、VFXや3DCGは動画を通して演者を変身(HENSHIN)させることができるものです。動画を活用して、あなたのなりたい姿になれるようHENSHINしていってください。

Team HENSHINではお仕事のご紹介もしています。気になる方はお問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです。